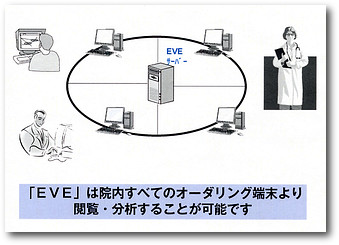

当院ではDPC(診断群分類包括評価制度)を導入して2010年の4月に5年目を迎えます。 医療情報の重要性が高まるなか、再構築推進本部においても新たに総合医療情報WGが立ち上がり、総合的な医療情報の活用について検討されています。 当院においては、DPCデータ分析システム「EVE」が運用されており、医療の視点、経営の視点からさまざまな統計データを把握することが可能になりました。このような統計データを分析し、経営に反映させるスキルを習得する必要性が求められており、今回は管理部の職員を対象に管理部主任会が学習会を開催しました。  DPCの仕組み・EVEの特徴・活用方法などについて2月3日、10日、17日、の3回にわたり行われ、各職場から3日51人、10日52人、17日46人と大勢の参加がありました。 DPCの仕組み・EVEの特徴・活用方法などについて2月3日、10日、17日、の3回にわたり行われ、各職場から3日51人、10日52人、17日46人と大勢の参加がありました。第1回は「DPCの仕組、DPCデータはどうつくられるのか」として、DPCの概要として包括の仕組みや出来高算定、DPCにおける保険請求方法(医師・医事課・診療情報管理科の関わり)について学習しました。 第2回は「EVEで何がわかるか」として、DPCデータ分析システム 「EVE」を利用して、自院と他院を比較して優れているところや劣っている点を確認する「ベンチマーク」の手法について学習しました。また一昨年NHK「クローズアップ現代」にて佐久総合病院と相澤病院が取り上げられ話題となった、データ分析についても放映して意識を高めました。 第3回は「経営的視点とDPC」として、EVE−ASP(インターネットを介して病院名を公開して他院とベンチマークできる機能)を利用して、現在行われている長野県厚生連DPCベンチマーク事業の内容と目的、コストマトリックス(DPCデータとコストデータ((人件費・材料費・経費) を利用したベンチマークできる機能)を利用したDPC別原価計算などについて学習しました。 3回の勉強会だけでは全てを理解することはできません。まず第一歩として分析システム「EVE」を実際にさわってもらい、どんなことができるのかを体験してもらいたいと思います。比較的簡単な操作でグラフも表示され、今まで診療科単位でしか分析できなかったものが、疾患単位でベンチマークができ新たな発見があるかと思います。  データに基づいた提案ができる体制構築が必要です。診療のプロセスで例えるなら、DPCデータを用いて問題点を可視化(見える化)して診断し、ベンチマークで治療方針を決めて、クリニカルパス・標準化という治療を行い、治療の効果をDPCデータで検証する。このようなサイクルで業務改善が行われていくことを望みます。頑張れ頑張れだけでは現場は動きません。 データに基づいた提案ができる体制構築が必要です。診療のプロセスで例えるなら、DPCデータを用いて問題点を可視化(見える化)して診断し、ベンチマークで治療方針を決めて、クリニカルパス・標準化という治療を行い、治療の効果をDPCデータで検証する。このようなサイクルで業務改善が行われていくことを望みます。頑張れ頑張れだけでは現場は動きません。さまざまな分析により問題は明確になってきました。しかし問題が分かっても何もしなければ病院は良くなりません。問題点に対して管理部全体で、ひいては病院全体で取り組んでいく意識が必要です。 最後に管理部に求められることはコスト管理としての経営分析があります。出来高払いでは収入と収支がある程度リンクしていましたが、DPCではまったく乖離します。投薬・注射・検査はDPCにおいては包括されてしまい、医療行為を行えば行うだけコストになります。包括評価は収入がある程度決まっているので、収益に眼を向けてのコスト管理が重要であり、無駄な支出を減らしていくことが収益向上の道です。現在までコスト管理は十分に行われてこなかった部分があるだけに、経営分析を行い、原価計算への取り組みを早期に行う必要があります。 |