プログラムの目的

地域における第一線医療と予防医学の実践を

最大の特徴とする本病院の特色を理解し、

将来いずれの方向に進むにせよ

プライマリケアをおこないうるために必要な

基本的知識、技能および態度の習得を目的とする。

研修の概要・特長

確かな診断能力を

身につけられる

2年間を通じて週1回、総合外来において主に初診患者さんの診察と振り返りカンファレンスを行い、確かな診断能力を身につける

地域の基幹病院ゆえの

充実した環境

地域の基幹病院ゆえの充実した診療科、豊富な症例数、医師はもちろん多職種で研修医を育てる風土の醸成があります。

2024年度実績

- 入院患者数:151,385名(佐久医療センター)

- 手術件数:6,084件(佐久医療センター)

- 救急車受入台数:4,223台(佐久医療センター)

- ドクターヘリ出動回数:297回(佐久医療センター)

臨床研修制度開始時期である昭和43年から臨床研修指定病院として研修医の育成にあたってきています。

新臨床研修制度開始(平成16年)以降、毎年フルマッチしています。

あらゆるフィールドを提供

外来-病棟-在宅など継続的ケアのシームレスな研修が行えます。

- 外来診療

初診・慢性疾患など幅広い経験症例の確保

- 在宅医療

在宅医療に特徴的な多職種との連携 - 病棟医療

病棟回診やカンファレンスを通じた診療プロセスの理解 - 救急医療

3次~1次まで多様なセッティングでの救急症例 - 地域ケア

地域包括ケア・地域保健活動への参画

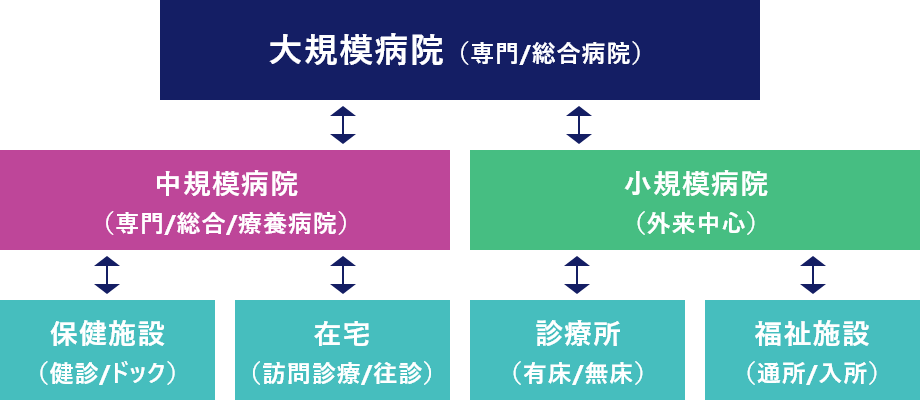

<医療>の場

佐久総合病院グループ内では

さまざまな規模の病院・施設と関わりがあります。

<研修>の場あらゆる場面!

佐久総合病院グループ内で一人の患者を

専門治療〜在宅医療まで追いかけることができる!

研修内容

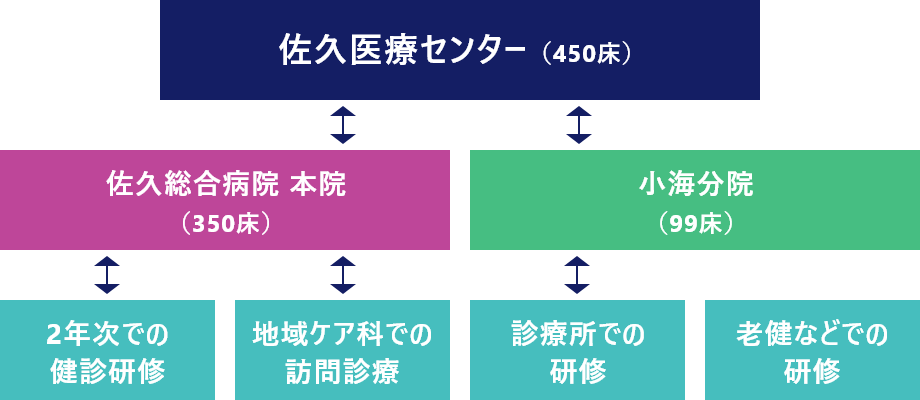

研修分野・期間

- 佐久総合病院

- 佐久医療センター

- 小海分院

- 佐久総合病院・佐久医療センターどちらでも

-

各施設ごとの必修科目・選択科目のご紹介

-

佐久総合病院

- 必修科目

- 内科(総合診療科)

精神神経科・健康管理部・総合外来研修(※2年間通じて週1回)・救急外来

- 選択科目

- 眼科・リハビリ科・皮膚科

-

佐久医療センター

- 必修科目

- 内科(呼吸器・血液・腎臓・循環器・消化器・内分泌代謝・緩和ケアより選択)

外科(呼吸器・乳腺・心臓血管・消化器より選択)

産婦人科・麻酔科・小児科・救急科・救急外来

- 選択科目

- 外科系(整形・脳神経・形成)

放射線科・泌尿器科・リハビリ科・臨床病理部

-

小海分院

- 必修科目

- 地域医療研修

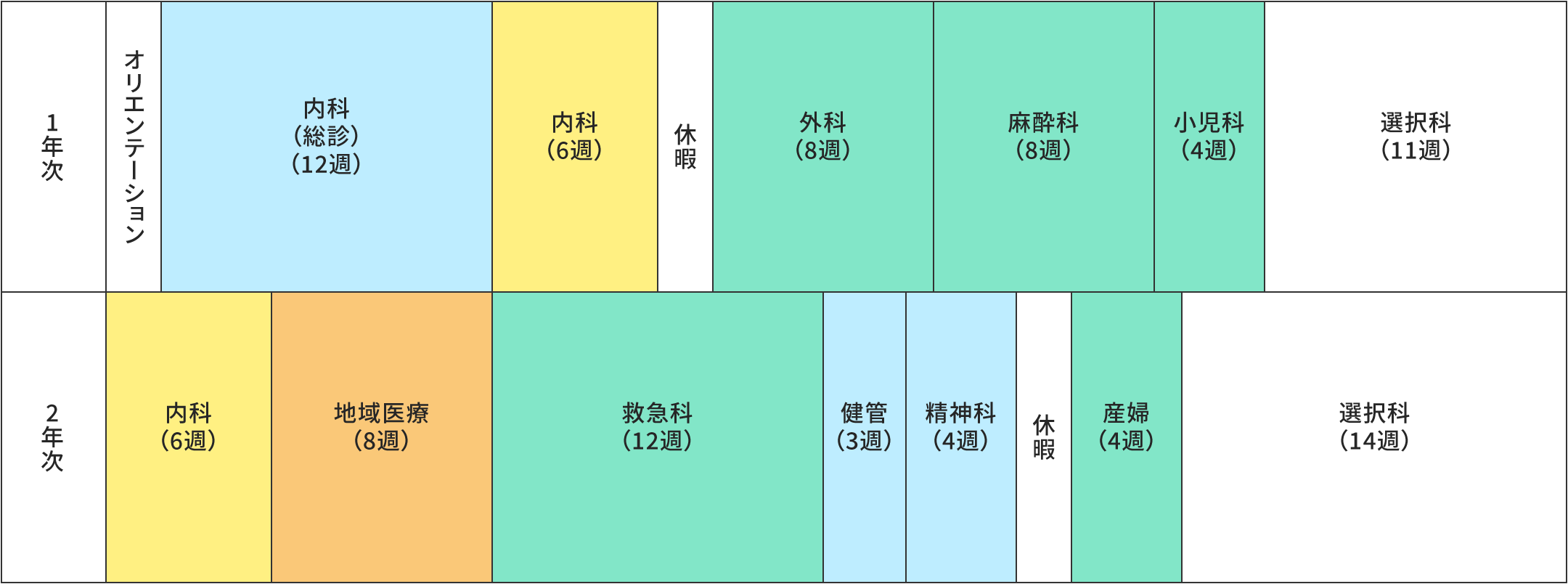

スケジュール

初期研修の実際

-

救急外来、一般外来、病院の基礎固め

総合診療科12週、外科8週、小児科4週、麻酔科8週

-

各種レクチャー

ACLS、超音波、CV、救急初期対応、感染症

-

救急外来(トリアージ能力)

-

各種カンファレンス・勉強会

救急外来症例検討、総合外来フィードバック

-

総合外来(内科診断学)

-

3次救急、重症者の管理、地域医療

ICU・救命救急12週、地域医療8週、産婦人科4週、精神科4週、地域保健3週

| 4月 |

|

|---|

-

研修修了式

初期研修の実際(2年次)

-

3次救急、重症者の管理、地域医療

総合診療科8週、ICU・救命救急8週、地域医療8週、産婦人科4週、精神科4週

-

各種レクチャー

ACLS、超音波、CV、救急初期対応、感染症

-

救急外来(トリアージ能力)

-

各種カンファレンス・勉強会

救急外来症例検討、総合外来フィードバック

-

総合外来(内科診断学)

-

専門研修へ

佐久総合病院グループ、他病院、大学医局入局など

研修方略

-

A)オリエンテーション

・電子カルテの使用方法について,書き方についての講習

またこの期間内に研修医教育委員・各科と検討の上、1年間の研修スケジュール(期間割と配置予定)を作成する。

・コンプライアンスについての講習

・BLS研修

・採血,点滴実習

・縫合実習

・ローテーション診療科紹介

などの、研修に必要不可欠な講習・実習を2週間かけて行う。 -

B)研修科目と研修期間

各科の主な研修内容および研修期間は以下の通りである。

必修科は全員が研修する。それ以外の期間は、各自の希望に応じて選択可能である。

必修科

| 内科 |

6ヶ月:主として1年次

|

|---|---|

| 外科 |

2ヶ月:主として1年次

|

| 小児科 |

1ヶ月以上:主として1年次

|

| 麻酔科 |

2ヶ月以上:主として1年次

|

| 産婦人科 |

1ヶ月以上:2年次

|

| 精神神経科 |

1ヶ月以上:2年次

|

| 地域医療 |

2ヶ月以上:2年次

|

| 救急 |

3ヶ月以上

|

選択科

| 整形外科 | 一般および救急患者の基本的診察法、基本的臨床検査法、外傷の処置(骨折・亜脱臼の概略、開放創の処置、副木・ギプス固定など)、外来診療、病棟受け持ち(副)および手術助手を行う。 |

|---|---|

| 放射線科 | 各種画像検査法の適応と限界、基本的手技と読影、放射線治療適応の理解と治療の実際(含、治療計画)について研修する。 |

| 脳神経外科 | 基本的診察法、臨床検査法の解釈(頭蓋単純X線、CT、脳血管造影、脳波など)、頭部外傷の処置、意識障害の処置、脳卒中・脳腫瘍に対する診断・治療の概要について研修。外来診療および病棟受け持つ(副)。 |

| 皮膚科 | 基本的診察法、(一般的、湿疹性皮膚炎と真菌症の鑑別)、基本的臨床検査法の選択と解釈(糸状菌検査、パッチテスト、光パッチテストなど)、軟膏使用法などについて研修する。 |

| 眼科 | 基本的診察法(眼底検査、前眼部の観察)、基本的臨床検査法の選択と解釈(眼圧・眼底検査など)、眼科の救急処置について研修し、眼科領域の基本的診察法および処置法を身につける。 |

| 泌尿器科 | 基本的診察法(前立腺触診)、基本的臨床検査法の選択と解釈(検尿、尿路造影)、導尿法、急性尿閉処置などの研修をする。 |

| 形成外科 | 一般および救急患者の基本的診察法、基本的臨床検査法、外傷の処置(熱傷・縫合など)、病棟受け持ち(副)および手術助手を経験する。 |

| リハビリテーション科 | リハビリテーション科のチームによるアプローチの実際。脳卒中を主に、急性期から在宅ケアに至る治療の進め方について研修する。 |

| 臨床病理部 | 手術・生検標本の取り扱い・鏡検・細胞診などについて研修する。 |

| 緩和ケア内科 | 患者が苦痛なく療養生活を送ることができるために、緩和ケアの果たす役割について理解し、他の医療スタッフと協力しながら患者の苦痛を全人的に評価した上で、適切に対処する方法を身につける。 |

| 国際保健医療科 | 在日外国人は、言葉の壁や経済的な制約から医療アクセスが乏しく、重症化してから医療機関を受診することがしばしばである。 無料健康相談を通じて予防啓発、早期発見に務めるとともに、海外渡航者外来を通じて渡航医学の知識や、低所得国の感染症動向・医療体制を学び、外国人患者の出身国や文化的背景に配慮しながら、各種制度・社会資源を利用して包括的ケアを実施する能力を身につける。 |

-

C)総合外来研修

プライマリケアの習得には、外来での研修が必須と考え、どの科を研修中でも基本的に2年間、週1日総合外来での外来研修を行なう。内科系のCommon Diseaseを中心に指導医の下、医療面接・身体診察・検査指示などを行い、外来での診療能力向上を図る。研修当日の午後のカンファレンスで、その日の症例検討・研修の反省・まとめを行なう。

-

D)院内外における研修・会議など

院内外において開催される各種勉強会、カンファレンス、CPC、症例検討会、抄読会などに積極的に参加する。

毎月第2土曜日の午前中には研修医勉強会を開催しており、さまざまなテーマについて学習できる。

また関連する会議にも積極的に参加する。 -

E)農村保健研修センターでの研修

希望に応じて受講する。

-

F)CPC(臨床病理検討会)

CPCは年間5回程度開催されており、必ず1回は症例提示を行いレポート提出する。

また、初期研修中に2例以上の剖検立会いを行うことが望ましい。 -

G)その他

毎年5月中旬に行われる病院祭への参加。

毎月第2土曜の午前中に、院内医師や外部講師を招き、研修医勉強会を行っている。

主な勉強会・病院行事

| 4月 |

|

|---|---|

| 5月 |

|

| 6月 |

|

| 7月 |

|

| 8月 |

|

| 9月 |

|

| 10月 |

|

| 11月 |

|

| 12月 |

|

| 1月 |

|

| 2月 |

|

| 3月 |

|

-

病院祭 研修医劇

-

病院祭 研修医劇

-

研修医勉強会

-

研修修了式

研修後の進路

過去2年間(2023年度・2024年度)の修了生

| 退職後の勤務先 | 人数 |

|---|---|

| 佐久総合病院・佐久医療センター | 11名 |

| 他都道府県市中病院 | 5名 |

| 大学病院 | 16名 |

施設

研修医室

場所:佐久医療センター(学年で別室、個人用の机あり)、佐久総合病院本院(1・2年目同室)

学年関係なく和気あいあいと話すことができます。机や仮眠用ベッド、冷蔵庫等が整備されています。

-

シミュレーション学習室

場所:佐久医療センター

シミュレーション学習室には、フィジカルアセスメント、穿刺、聴診・触診等の各種シミュレーターが多数置かれており、あらゆる研修が実施されています。講義で得た知識を、実際のシーンを再現した状況で繰り返し学ぶことで適切な技術を選択し実施する力を養います。 -

食事環境

職員食堂、レストラン、カフェ、コンビニがあります。

※レストランは現在休業中です。

-

図書室

場所:佐久総合病院本院、佐久医療センター

職員は24時間利用可能です。専従の職員がおり、文献依頼もお受けしています。

待遇

| 雇用形態 | 正職員 |

|---|---|

| 賃金形態 |

月給

|

| 賞与 | 前年度実績 3.8か月 |

| 通勤手当 | 通勤距離片道2㎞以上より支給 |

| 諸手当 | 住宅手当、扶養手当、宿日直手当 等 |

| 出張旅費 | 演者として参加する場合は公務出張扱いとし、参加のみの場合は年間上限5万円の範囲内で支給 |

| 有給休暇 | 初年度10日付与 |

| 当直回数 | 月4回程度 |

| 休日 | 4週8休制 |

紹介動画(2025.1.19レジナビオンライン)

Q&A

- 採用の際、学閥はありますか?

-

ありません。

- 初期研修医の出身大学・男女比を教えてください。

-

2025年度在籍の初期研修医出身大学は以下の通りです。

信州大6名、産業医科大3名、東京科学大3名、

秋田大2名、東京慈恵会医科大2名、杏林大1名、

旭川医科大1名、熊本大1名、群馬大1名、順天堂大1名、

聖マリアンナ医科大1名、東京医科大1名、東邦大1名、

東北大1名、浜松医科大1名、富山大1名、北海道大1名、

名古屋市立大1名、マサリク大1名2025年度在籍初期研修の男女比は、男性17名:女性14名です。

当院は昭和43年に臨床研修病院に指定されて以来、多くの大学から臨床研修医を採用しています。令和7年度までに受け入れた初期研修医の数は計571名、研修医の出身大学は全国に及びます。

- 佐久市の地域や環境について教えてください。

-

佐久市は長野県を代表する観光地“軽井沢”の下にある高原都市です。

四方は雄大な山々に囲まれており、自然がとても豊かで空気が澄んでいます。気候は高燥冷涼で寒暖の差が大きいです。降水量は全国的に少なく、晴天率が高い地域です。

市内には大型ショッピングモールやスーパー、飲食店等が多くあります。また佐久市は「日本三大ケーキの街」ともいわれており、市内にはスイーツ店が数多くあります。

軽井沢(アウトレットモールや旧軽井沢銀座等)までは自動車で片道40分程度で行くことができます。また身近に自然豊かな山々が多いので、登山や渓流釣り、ウインタースポーツ等、趣味の幅が広がるかもしれません。

- 都内からのアクセス方法について教えてください。

-

北陸新幹線で東京駅から佐久平駅まで80分程です。また上信越自動車道 佐久ICも病院の近くにあり、都内からのアクセスは良好です。

- 賃貸住宅の斡旋はありますか?

-

佐久医療センターの近くには築浅の物件が多数あり、病院で斡旋している物件もたくさんあります。

- 自動車は必要ですか?

-

生活の交通手段は基本的に自動車ですが、市内にはJR小海線やバスが走っています。