佐久総合病院の歩み

佐久総合病院の沿革

- 昭和19年(1944年) 01月

-

病院開設

- 昭和20年(1945年) 02月

-

本館治療棟落成

- 03月

-

若月俊一先生、外科医長として赴任

- 11月

-

劇団部結成。

「白衣の人びと」を初演

- 12月

-

出張診療活動をはじめる

- 昭和21年(1946年) 02月

-

従業員組合結成大会 初代組合長に若月先生が選出される

- 10月

-

若月先生、院長に就任

- 昭和22年(1947年) 05月

-

第1回「病院まつり」を開く

- 08月

-

第1回長野県農村医学研究会を佐久病院で開催

- 10月

-

戦後国内ではじめての病院患者給食をはじめる

- 昭和23年(1948年) 04月

-

インターン指定病院となる

- 昭和24年(1949年) 12月

-

第1病棟焼失、ただちに復興に着手する

- 昭和25年(1950年) 02月

-

若月先生、脊椎カリエスに対する新脊椎固定術を発表

- 08月

-

農工利連解散。長野県厚生農業協同組合連合会(厚生連)発足

- 10月

-

G.H.Q.指令に基く「レッドパージ」により、病院幹部追放の危機をむかえるも、地域住民の支持(反対署名45,000名)を得て無事解決する

- 昭和26年(1951年) 03月

-

伝染病棟の落成

- 昭和27年(1952年) 07月

-

第1回日本農村医学会総会を長野市で開催。

若月院長初代会長となる

- 昭和28年(1953年) 10月

-

若月院長の著書「健康な村」(岩波書店)が発刊される

- 昭和29年(1954年) 09月

-

小海村診療所(小海町診療所)新設。初代所長に船崎善三郎先生就任

- 昭和30年(1955年) 05月

-

医療法による「総合病院」の名称が承認される

- 07月

-

「冷え」の研究により農林省より補助金を受ける

- 10月

-

若月院長「農夫症」の研究を発表する

- 昭和31年(1956年) 10月

-

第5回日本農村医学会総会にて若月院長「日本農村医学会賞」を受賞

- 昭和32年(1957年) 05月

-

従組機関誌「佐久病院」第1号発刊

- 昭和33年(1958年) 03月

-

国保の窓口徴収反対で医師会、地方自治体と共同闘争

- 昭和34年(1959年) 07月

-

八千穂村全村健康管理始まる

- 昭和35年(1960年) 04月

-

小諸分院開設。分院長に飯島貞司先生就任

- 09月

-

佐久総合病院附属高等看護学院開校

- 昭和36年(1961年) 08月

-

第1回農村医学夏季大学講座開講

- 昭和37年(1962年) 03月

-

佐久病院式農民体操の実験を八千穂村大石部落で始める

- 11月

-

若月院長、信毎文化賞受賞

- 昭和38年(1963年) 01月

-

長野県農村医学研究所、佐久病院に併設

- 昭和39年(1964年) 01月

-

成人病センター完成

- 04月

-

若月院長、農林大臣賞受賞

- 10月

-

第13回日本農村医学会総会、若月院長を会長として戸倉で開催

- 昭和40年(1965年) 11月

-

第7回農民の健康会議(東京)で農薬中毒研究が全国的な注目をあびる

- 昭和41年(1966年) 11月

-

日本農村医学研究所に動物実験室が完成し、サルによる農薬中毒実験が始まる

- 昭和42年(1967年) 02月

-

病院新増築第1期工事完成(地上7階、地下1階)。ひきつづいて第2期工事はじまる

- 11月

-

船崎先生、ベトナムにおけるアメリカの戦争犯罪調査のため、日本委員会派遣の調査団長として北ベトナムにおもむき、さらに「東京法廷」と「国際法廷」(コペンハーゲン)に証人として出席

- 昭和43年(1968年) 05月

-

病院新増築第2期工事完成

- 07月

-

臨床研修病院に指定される

- 昭和44年(1969年) 05月

-

財団法人日本農村医学研究所附属施設「農村医学研修センター」完成

- 10月

-

第4回国際農村医学会議(若月学会長、船崎全国実行委員長)に、26ヵ国、600人が参加し佐久病院で開かれる

- 昭和45年(1970年) 04月

-

小諸分院独立

- 12月

-

船崎執行委員長、第4次ベトナム調査団長としてベトナム民主共和国におもむき、2,4,5-Tによる催奇形の実態を調査する

- 昭和46年(1971年) 08月

-

若月院長「村で病気とたたかう」(岩波新書)、「農村医学」(勁草書房)を出版

- 昭和47年(1972年) 01月

-

若月院長、昭和46年度朝日賞(社会奉仕賞)を受賞

- 昭和48年(1973年) 10月

-

長野県厚生連健康管理センター開設

第1回アジア農村医学会議を佐久病院で開催

- 昭和49年(1974年) 11月

-

佐久総合病院創立30周年を迎え記念行事開催される

- 昭和50年(1975年) 03月

-

佐久総合病院創立30周年記念行事が行われる。機関誌「佐久病院」第2号、写真集「30年のあゆみ」を発刊、映画「農民とともに30年」を製作する

- 12月

-

農協全国組織が中心となり農村に働く医師をはじめ医療技術者の卒後教育のための、財団法人「全国農村保健研修センター」の許可がきまる(昭和52年開講)

- 昭和51年(1976年) 08月

-

若月院長、「アジアのノーベル賞」といわれるマグサイサイ賞受賞

- 12月

-

全国農村保健研修センターの起工式行われる

- 昭和52年(1977年) 11月

-

全国農村保健研修センターの教育事業はじまる

- 昭和53年(1978年) 02月

-

全身用コンピューター断層撮影装置「CTスキャナー」使用開始

- 06月

-

読売新聞社主催シンポジウム「救急医療を考える」(若月院長総合司会)により、地域消防署員の医学教育の道をひらく

- 昭和54年(1979年) 08月

-

第一病棟(結核病棟)をとり壊し、成人病棟の増築工事がはじまる

- 09月

-

健康管理センターに、県及び共済連より補助金を得て、20チャンネルオートアナライザーSMACを導入する

- 昭和55年(1980年) 02月

-

成人病棟(成人病強化治療病棟・臨床病理部ほか)完成する

- 04月

-

若月院長、日本病院会副会長に選出される

- 10月

-

野球部「栃の葉国体」に出場し、軟式野球成年の部で準優勝する

- 昭和56年(1981年) 04月

-

南佐久へき地医療運営委員会の発足とともに南部3ヵ村(南牧村・南相木村・北相木村)の診療が、当病院によって開始される(北相木村は昭和53年から実施)

若月院長、農村医学の発展と地域医療実践の功績により勲二等旭日重光章を受ける

- 昭和57年(1982年) 10月

-

野球部、第37回国民体育大会軟式野球成年の部に長野県代表として出場し優勝

- 12月

-

成人病棟4階に50床の病棟が完成し、佐久総合病院の総病床数1,003床になる

- 昭和58年(1983年) 03月

-

佐久総合病院がん診療センター・長野県厚生連健康管理センターが完成

- 10月

-

佐久総合病院が「救命救急センター」として国・県より指定され、オープン

第38回国民体育大会で野球部が軟式野球成年の部に優勝V2を達成する

長野県厚生連健康管理センターの「開設10周年記念式典」が行われる

- 昭和59年(1984年) 09月

-

天皇賜杯第39回全日本軟式野球大会(福井市)で野球部が初優勝

- 12月

-

地域の要望に応えて、モデル的人間ドック棟(20棟)を完成

- 昭和60年(1985年) 08月

-

若月院長が第1回スモン基金賞を受賞する(農村医療の確立、有機水銀・有機塩素系農薬の使用禁止に貢献)

天皇賜杯第40回全日本軟式野球大会(熊本市)で、野球部が2連覇する(大会史上3チーム目)

- 昭和61年(1986年) 05月

-

第40回病院祭において『NHKドラマ「いのち」と農村医療』『全国のモデルとして、佐久に老人保健施設を』などのテーマをとりあげ、反響を呼ぶ

- 昭和62年(1987年) 05月

-

総合手術棟・救命救急センター(20床)が完成

- 07月

-

国のモデル事業に指定された「老人保健施設」(農村地域の病院併設型・30床)が開所

- 昭和63年(1988年) 06月

-

川上武・小坂富美子著「農村医療からメディコポリス構想へ―若月俊一の精神史」が勁草書房より出版される

- 07月

-

佐久東洋医学研究所(所長・若月院長)を開設する

- 平成元年(1989年) 01月

-

霜田哲夫内科医長(南木佳士)が小説「ダイヤモンド・ダスト」で第100回 芥川賞を受賞し、5月に長野県知事賞を受ける。

- 06月

-

老人保健施設が30床から94床に増床

老人ケアに全国より視察者が殺到する

- 平成2年(1990年) 08月

-

船崎善三郎副院長が特発性間質性肺炎のため8月2日逝去され、病院葬が行われる

- 09月

-

衆議院・社会労働委員会一行16名が高齢化問題研究のために来院し、老人保健施設や健康管理センターを視察する

- 11月

-

若月院長が「農村医学の開拓・確立並びに包括医療の推進に貢献した功績」により「日本医師会最高優功賞」を受賞する

- 平成3年(1991年) 01月

-

佐久総合病院在宅ケア実行委員会の活動を記録した映画「病院はきらいだ」(岩波映画製作所)が完成する

- 05月

-

平成4年度からの看護専門学校第一科の定員増(50人から80人)にともない、校舎棟、寄宿舎の増改築起工式が行われる

- 平成4年(1992年) 04月

-

看護専門学校の定員増に伴い、校舎・寮増築工事が、県の補助を受けて完成する

- 07月

-

元・厚生省医務局長大谷藤郎氏の提案により、若月院長の永年にわたる地域医療での実践活動を記念して、「若月賞」が制定され、第1回授賞式が農村医学夏季大学講座で行われる

- 平成5年(1993年) 07月

-

若い医師たちの勉強会として「プライマリー・ヘルスケア研究会」が発足し、これからの佐久総合病院の展望について討論が行われる

- 10月

-

長野県厚生連「健康管理センター」の開設20周年を迎え、中国農村衛生協会副会長・張自寛氏等各界から来賓を招き、記念式典を行う

- 11月

-

長野県厚生連の会務規程が改訂され、佐久総合病院「総長」に若月院長が、「副総長」に佐々木副院長が就任する

- 平成6年(1994年) 01月

-

松島松翠院長、清水茂文・夏川周介両副院長ほかの新体制がスタートする

- 05月

-

「佐久病院50年のあゆみ」をメインテーマに第48回病院祭が開催される

- 06月

-

ドック棟増床の要望に応え増築工事(25床)が完了し竣工式が行われる

国の医薬分業の方針にもとづき、院外処方せんの発行を開始する

- 09月

-

小海診療所が開設40周年を迎え記念式典と祝賀会が行われる

- 10月

-

「地域医療部」が設立され、厚生連の規定も整備される

野球部が第49回国民体育大会(愛知)に出場し、第5位入賞を果たす - 平成7年(1995年) 01月

-

阪神大震災による被災者の医療活動に救護班を編成し派遣(3月まで)

- 04月

-

「うすだ在宅介護支援センター」「訪問看護ステーションうすだ」「東洋医学研究所」などを含む建物が構内に完成する

- 通年

-

佐久病院を主な舞台とした映画「農民とともに-地域医療にとりくみ50年-」の上映会が全国各地で開催される

- 平成8年(1996年) 05月

-

「病院祭」が50回目を迎え、観覧者は2日間で1万6,000人を越える

- 08月

-

「救急救命センター」「新外来棟」増築工事が着手される

- 平成9年(1997年) 01月

-

地域災害医療センター(災害拠点病院)に指定される

- 05月

-

総合外来が新外来棟の1階に新設され、診察を開始する

- 07月

-

「老人保健施設」が開設10周年を迎え記念式典が行われる

- 09月

-

若月先生、第13回国際農村医学会で国際農村医学会事務総長を勇退

- 平成10年(1998年) 03月

-

災害拠点病院の整備として東日本の病院で初の非公共用ヘリポートが完成

- 04月

-

若月総長が退職し名誉総長に就任する

- 05月

-

南病棟50床(内エイズ拠点病院としての個室5室)が完成する

- 09月

-

完全療養型病床群(40床)が成人病棟3階に設置となる

大規模災害を想定した多人数傷病者受入(トリアージ)訓練を初の試みとして実施

- 平成11年(1999年) 04月

-

松島松翠先生が院長を退任し名誉院長に就任し、清水茂文副院長が院長に就任する

長期構想プロジェクト委員会による、佐久総合病院長期構想「地域の中へ」がまとまり、新しい基本理念と5つの行動目標が定められる

- 05月

-

日帰り手術センターが設置され、日帰り・短期入院手術が開始される

- 07月

-

川上武先生をはじめとする院外の執筆者による「佐久病院史」が発刊される

- 10月

-

地域の医療機関、開業医との連携窓口として地域医療連携室が設置される

(財)日本機能医療評価機構による病院機能評価を受審する

- 11月

-

外来棟リニューアルの第3期工事が完了し、外来棟増改築が完成

- 平成12年(2000年) 02月

-

小海診療所がJR小海駅舎内に移転する

- 05月

-

ハンガリー・ペーチ市において第14回国際農村医学会議が開催され、松島名誉院長が副会長に、清水院長が理事に就任する

- 09月

-

看護専門学校が創立40周年を迎え、記念誌の発行と式典が行われる

- 10月

-

「総合診療科」が発足し、「総合診療後期研修制度」が設置される

- 平成13年(2001年) 04月

-

慢性期の精神疾患患者および認知症患者を専門に治療する「美里分院」(120床)が落成

旧小海診療所跡地に「老人保健施設こうみ」が新築完成

- 10月

-

エイズ拠点病院の機能評価を受審する

- 11月

-

野球部が7年ぶりに「みやぎ秋期国体」に出場する

第50回白樺会、第40回無胃会が開催され、記念誌の発行と式典が行われる

- 平成14年(2002年) 01月

-

NHKテレビ番組「プロジェクトX」で「医師たちは走った」が全国放映され、八千穂村をはじめとする健康管理活動が紹介される

- 平成15年(2003年) 03月

-

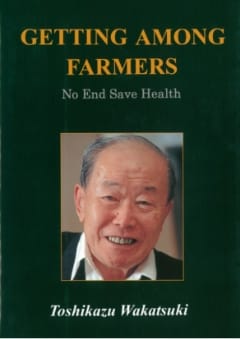

若月俊一名誉総長著「村で病気とたたかう」

の英語版"Getting Among Farmers"を発刊

- 04月

-

小海赤十字病院の閉院にともない、地元の要望を受け後医療として小海分院(100床)を開設

- 07月

-

若月俊一名誉総長が第10回信毎賞特別賞を受賞

- 平成17年(2005年) 07月

-

南部5カ町村とJA長野八ヶ岳の支援を受け「新・小海分院」が完成する

県・国の補助を受け、県下初の「信州ドクターヘリ」の運航が開始される

- 平成18年(2006年) 02月

-

外来化学療法の療養環境改善のために通院治療センターが新設される

- 04月

-

DPC制度導入

- 08月

-

若月俊一名誉総長死去(96歳)

- 平成19年(2007年) 06月

-

急性期病床で最も手厚い看護配置となる7対1看護基準を実施する

- 07月

-

新潟県中越沖地震の発生に伴い、佐久総合病院の災害派遣医療チーム(DMAT)が震源地付近へ出動する

- 平成20年(2008年) 05月

-

JA長野厚生連、長野県、佐久市の支援を受け、4月より開校した佐久市初の4年制大学である佐久大学の基礎看護実習受け入れが開始

- 08月

-

働きやすい病院づくりの一環として院内保育所で「病児病後児保育」と「24時間保育」を開始。「育児のための短時間勤務制度」も整備

- 10月

-

小海分院・小海診療所・老健こうみと小海町、JA長野八ヶ岳の共催による「第1回こうみふれ愛秋祭り」が開催される

- 平成21年(2009年) 01月

-

佐久総合病院を幹事病院として、医師の初期臨床研修の質の向上を目的に「第27回臨床研修研究会」が東京で開催される

- 04月

-

佐久総合病院の再構築を機に、職員や地域住民の意見誌として『季刊 佐久病院』が創刊される

- 11月

-

(財)日本医療機能評価機構による病院機能評価(ver.6)を受審

- 通年

-

長野県、佐久市、JA長野厚生連の三者協議により佐久総合病院再構築に関する知事裁定が合意される

- 平成22年(2010年) 07月

-

農村医学夏季大学講座が50周年を迎える

- 09月

-

夏川統括院長を大会長として「第36回日本診療情報管理学会学術大会」が開催される

- 通年

-

故・若月俊一名誉総長の生誕100年を記念する「若月イヤー」の中で様々な催しが行われる

- 平成23年(2011年) 03月

-

東日本大震災発災を受け、直後から6月下旬まで被災地へ職員を派遣し医療救護にあたる

- 04月

-

佐久総合病院の最初の患者会となる「白樺会」が60回を迎え閉会となる

- 11月

-

患者会「無胃会」が50回目の総会を開催する

- 12月

-

佐久医療センター新築工事の起工式が行われる

- 平成24年(2012年) 01月

-

診療情報共有と地域医療連携ネットワーク構築を導入目的とし、1月30日から電子カルテシステムが稼動する

- 04月

-

厚生労働省モデル事業である「在宅医療連携拠点事業」に採択される

- 06月

-

植込型補助人工心臓関連学会協議会より実施施設に認定され、県内初の植込み型補助人工心臓手術が成功する

- 09月

-

320列CTの最新機種が導入される。これにより、心臓冠動脈の検査など幅広い検査が行えるようになる

- 通年

- 2月の整地・根切、3月の樹木の移植を皮切りに佐久医療センターの新築工事が始まる。4月からは基礎工事が始まり、9月には免震装置見学会、11月にはモデルルームがオープンするなど、2014年3月1日の開院に向け順調に工事を進める

本院再構築計画も基本設計に向け、ゾーニングの検討が進む

- 平成25年(2013年) 03月

-

佐久医療センター上棟式が3月24日に執り行われ、1,000名を超す地域住民や職員、家族が来場。ごち餅まきなどが行われ工事の安全を祈願した

精神科の再編にともない美里分院が佐久総合病院(本院)に移転し、3月31日をもって閉院となる。精神科機能は本院に集約され、4月1日に佐久総合病院(本院)の精神科病棟が再稼動する

- 04月

-

夏川統括院長が退任。当院ならびにJA長野厚生連への多大な貢献により、佐久総合病院名誉院長の称号が授与され、新たに伊澤院長が統括院長に就任する

国際保健医療活動を組織的かつ継続的に支援・実施する組織として「国際保健委員会」が発足する

- 07月

-

佐久総合病院として6カ所目となる「訪問看護ステーションひらね」がJA佐久浅間の協力により開所する。佐久市平根地区の訪問看護を担い、併せて健康・介護相談など住民が気軽に立ち寄れる場所として「まちの保健室」事業も開始する

- 09月

-

昭和62年に全国のモデル事業として開所した佐久総合病院老人保健施設が旧美里分院へ移転する。これにより、従来の病院併設型から独立型へ変更になり新たなサービス展開が期待される

- 12月

-

小海分院の電子カルテシステムを更新し、佐久総合病院グループ全体での診療情報の共有化が進む

- 平成26年(2014年) 02月

-

佐久医療センター 神事・竣工式が行われる

- 03月

-

佐久医療センター 開院

- 04月

-

「訪問看護ステーションわかば」が開所。365日、24時間体制で地域で暮らす精神科訪問看護登録患者さんへの対応が可能となった

- 09月

-

御嶽山の噴火により、当院からドクターヘリで統括DMATおよび、2隊のDMAT(医師2名、看護師2名、業務調査員2名)を派遣し、災害医療活動に当たる

野球部が天皇賜杯第69回全日本軟式野球大会に長野県を代表して4年連続出場し、昭和59年・60年の2連覇以来の快挙となる全国第3位に輝く

- 10月

-

「佐久医療センターいきいきの森秋祭り」を開催し、地域住民と職員により350本の苗木が植樹される

- 11月

-

長野県神城断層地震発生により、DMAT(医師1名、看護師2名、業務調整員1名)を派遣、県庁の調整本部で役割を果たす

佐久総合病院(本院)に地域包括ケア病棟を開設

- 平成27年(2015年) 01月

-

佐久総合病院(本院)増築第2期工事開始にあたり、安全祈願祭・起工式典が行われる

- 04月

-

佐久総合病院(本院)が財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価(3rdG:Ver1.0)の更新認定を受ける

- 05月

-

フィリピン大学マニラ校・レイテ島分校と人材交流の覚書(MOU)を締結

- 06月

-

佐久医療センターが地域医療支援病院の指定を受ける

佐久医療センターがTAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)認定施設に登録され、長野県初のTAVI手術が実施される

- 12月

-

佐久総合病院(本院)にリハビリテーション総合支援センター開設

- 平成28年(2016年) 02月

-

佐久広域連合消防本部から佐久医療センターに救急車が譲渡される

- 09月

-

救命救急センター岡田邦彦センター長が救急功労者表彰総務大臣表彰を受賞

周産期母子医療センター仲井育子副部長が産科医療功労者厚生労働大臣表彰を受賞

- 平成29年(2017年) 03月

-

佐久総合病院(本院)の北病棟が竣工

- 03月

-

佐久医療センターが公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価(3rdG:Ver.1.1)の認定を受ける

- 平成30年(2017年) 10月

-

カザフスタンで開催された「Global Conference on Primary Health Care」に、国際保健委員会の蓮見純平医師と清水啓介医師が参加

- 11月

-

「アルマ・アタ宣言40周年記念イベント in Saku」を開催

- 令和元年(2019年) 01月

-

佐久総合病院(本院)にポリファーマシー外来を開設

- 03月

-

佐久総合病院(本院)増築第2期工事が完了に伴い、佐久総合病院再構築事業が完了

- 06月

-

佐久医療センターが肝胆膵外科高度技能専門医修練施設(A)の認定を受ける

- 08月

-

ネパールのNGO「HDCS(Human Development & Community Services)」と人材交流の覚書(MOU)を締結

- 09月

-

佐久総合病院訪問看護ステーションのざわサテライトとあさしなサテライトを統合し、「佐久総合病院ステーションのざわ・あさしなサテライト」とし、ケアマネジメントセンターとともに新拠点に移転

佐久医療センター内に「移行期支援サテライト」を開設

- 10月

-

台風19号により長野県内各地が甚大な被害が発生し、佐久総合病院(本院)の河川敷も浸水被害を受ける

被災地域にDMAT4チームを派遣する

- 令和2年(2020年) 04月

-

伊澤敏統括院長が退任

新たに渡辺仁佐久医療センター院長が統括院長に就任し、佐久医療センター院長に石毛広雪副院長が就任

若月俊一の個人史 ~農民とともに~

幼年期~学生時代

父・幸作、母・あきの三男として生まれる。大正6年、芝神明小学校入学、大正11年、東京府立第一中学校入学。関東大震災の後、湿性肋膜炎を患い入院。2ヶ月半の快適な入院生活とやさしい看護婦さんの影響で医師への道をぼんやりと考える。

17歳で旧制松本高校に進学。文芸部で詩や歌をつくる。2年生ころからマルクス主義に傾斜、マルクス、レーニン、ヘーゲル、ブハーリンなどを読みあさる。21歳で東京帝国大学医学部へ入学。22歳で学生運動に参加したかどで無期停学。23歳で1回目の「転向」をして復学。絶望的な敗北感を味わう。

医師への道程と『偸盗』

昭和11年、26歳で東大を卒業するが、どこの医局からも入局を断られ、分院外科の大槻菊男教授に拾われて厳しい指導を受ける。5月に高橋次ヱと結婚。

翌年第一師団麻布歩兵三連帯に入隊、満州チチハルに出征。衛生部幹部候補生試験に合格、内地に帰還し軍医学校に学ぶ。昭和13年には肺結核で第一陸軍病院に入院、退院と同時に除隊となる。

東大分院外科医局に戻り、大衆の役に立つ技術を身につけようと決心。この頃つくったのが「偸盗」。

我もし民衆の友たらんとせば

今こそこの大学の宝庫より

真の宝石を選びて 身につくるべし

真の技術と学問を盗み出して

民衆の中にもどるべし

しかり、まさにこの宝物を もち去るべく

我は偸盗となるべし

—— 空襲警報の暗黒の中にありて

わが眼ひとり不逞に かがやく

(当時の日記から)

石川県小松市の春木病院に出向、小松製作所で工場災害の多発原因の統計的観察を行う。

昭和17年「某工場における災害の統計的並びに臨床的研究」を「民族衛生」に発表。

昭和18年「作業災害と救急処置」を東洋書館から出版。

昭和19年1月28日、治安維持法違反のかどで警視庁に逮捕、目白署に拘禁される。

工場災害の研究などで共産主義の煽動したとの嫌疑。しらみに悩まされたが、恐ろしいのはカイセン(疥癬・ダニの一種)で、腎臓をやられ尿毒症を起こし哲学者・三木清、戸坂潤なども拘禁中に死亡している。2回目の「転向」後、12月下旬、起訴猶予で釈放。自殺も考える。

留置場の高き小窓の夕焼けよ

長き真夏のひと日を終わる

解放ののぞみもいまは消え去りぬ

襦袢の虱をひたすらさがす

佐久の地へ

大槻教授は意外にも怒りはせず、「自分は天皇の侍医だから東京に残るが、君のような新しい考えをもった若い者は、次の時代の日本のために働いてほしい」と佐久病院を紹介。

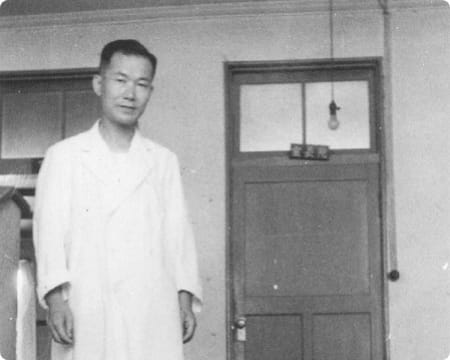

昭和20年3月6日、初代の松岡院長と若い女医さんだけの佐久病院に外科医長として赴任。農民のためにしっかり働く決心をする。東京大空襲の4日前。住んでいた家の付近一帯は焼け野原となっている。佐久病院は20床ということだが入院患者はとったことがない。朝から晩まで手術の毎日、入院も増える。それまでは外科手術は長野市まで行かないとできなかった。

もってきて建て直したもの。

階段には「農民の保健のために」と書いてある。(昭和26年)

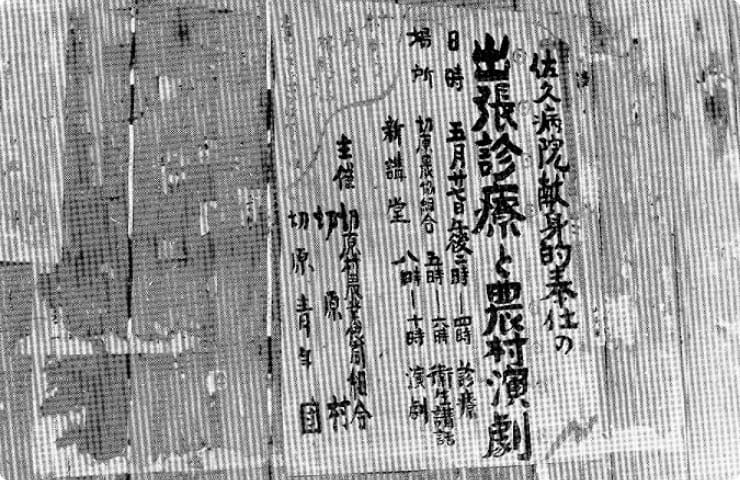

出張診療と演劇

あまりにも多い手遅れ患者と農民の健康犠牲の精神を何とかしなければ、と病院からでて出張診療をはじめる。診療の後は演劇や人形劇、コーラスなどで健康教育。

劇団部の結成は20年11月、初演は「白衣の人々」。

佐久の地へ

農村医学発展の時期。こうで、農薬中毒、農具による外傷、寄生虫病などの農村特有の疾病の研究がすすみ、日本農村医学会が昭和27年に設立。若月が会長。

昭和36年、「冷え」のフィールドワーク。八千穂の佐口地区で15戸の農家に石炭ストーブを入れて3年間観察、血圧、リウマチ、神経痛などに改善がみられた。

それまでは蚕や米のお金が入った時に支払えばよかったが、保険の制度が変わる。医療費の窓口徴収に反対して、八千穂村・井出幸吉村長らと何度も県に陳情に行くがダメ。それでは病気にならないように健康管理に取り組もう、と昭和34年には八千穂村で全村健康管理を開始。

「地域での保健活動を始めたのは、病気を治すだけではだめだ、病気をなくす仕事もやらねばならぬという発想からであった。しかし巡回診療はその場限りになりやすい。健診を定期的に、しかも村ぐるみで行おう。—— これを八千穂村で初めて行うことになったのである」

八千穂村の総医療費は最初の数年は上がったが、その後国、県の平均より下がっていく。

いまでも八千穂の老人医療費は低い。当時の村山厚生大臣、大谷公衆衛生局長(故・前若月賞選考委員)らが視察来院。昭和57年からの老人保健法の基礎データとなる。

国際農村医学会を始め、若月の国際的な業績もすすんでいく。第4回国際農村医学会議を佐久総合病院で開催(昭和44年)。欧米の進んだ農業医学と、アジア的農村保健の架け橋の役目をする。以後平成9年まで事務総長として学会をまとめる。

ロックフェラー財団の後援によるフィリピンの「マグサイサイ賞」を受賞(昭和51年)。東洋のノーベル賞といわれ、日本からは市川房枝、石牟礼道子、緒方貞子、平山郁夫などが受賞している。

名誉総長に就任し実質的に佐久病院の管理運営を離れた晩年も、講演、執筆などを精力的に行う。

平成18年8月22日逝去。「お別れの会」は10月7日しめやかに執り行われた。

また、職員・OBによる「若月先生を偲ぶ会」は10月28日に開催された。

若月俊一略歴

昭和11年3月、東京帝国大学医学部医学科卒業、同年4月、東京帝国大学附属病院分院外科医局勤務、昭和12年1月第一師団麻布歩兵三連隊第六中隊に入隊、同月満州チチハルに出征、4月、衛生部幹部候補生試験に合格、6月、内地に帰還、見習医官として軍医学校に学ぶ。昭和13年除隊、東京帝国大学附属病院分院外科医局に戻る。

昭和20年3月、長野県農業会佐久病院に外科医長として赴任し、昭和21年10月院長となる。

昭和22年12月、学位、医学博士取得、昭和25年9月、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院院長となる。

平成5年11月佐久総合病院総長、平成10年4月佐久総合病院名誉総長。平成18年8月22日死去。

昭和56年5月、勲二等旭日重光章、51年8月、マグサイサイ賞(フィリピン)受賞。他に農林大臣表彰、保健文化賞、長野県知事表彰、日本医師会最高優功賞、信毎特別賞等受賞。

国際農業農村医学会名誉会長兼事務総長、社団法人日本農村医学会理事長、日本農村医学研究所長、社団法人日本病院会副会長、全国公私病院連盟常務理事等を歴任した。

若月イズムから何を学ぶか

2006年8月22日午前3時過ぎ病院より電話があり、若月名誉総長が危篤という連絡をいただいたので、すぐ駆けつけたのだが、それから間もなく、ご家族を始め10数人の病院関係者が見守るうち、眠るように息を引き取られた。昭和29年に佐久病院に赴任し、既に50年以上も一緒に仕事をさせていただいた私とすれば、何か心の支えが大きく抜けたような思いである。

昭和20年に若月先生が赴任されたときには、木造の小さな20床の病院で、病院とはいえ入院患者は1人もなかった。そういう中で、地域で出張診療を繰返し、予防と健康管理の大切さを訴えながら、病院を次々と近代化していき、人口一万数千の町に千床の病院を作り上げたのは、現代における奇跡と言われている。このことは、弱者である農民に都会なみの医療をという若月先生の「ヒューマニズム」の精神の表れでもあった。しかも職員には、「農民とともに」というスローガンに表される佐久病院精神というものを根付かせることを忘れなかった。もし若月先生が居なかったら、今日の佐久病院はあり得なかったであろうとは、誰しも認めるところであろう。

しかし若月先生は言う。「良い病院というのは、必ずしも病床数が多いとか、高度機能を備えていることとは関係がない。地域住民のニーズにどのように応えているかで決まるのである」と。住民本位ということを、常に考えられていたのである。若月先生は晩年、佐久病院があまりにも大きくなったことを危惧されていた。病院が大きくなると、職員皆の安堵感の中に、いつのまにか「官僚化」が忍び寄り、活性化が失われてくるのではないかという心配からである。

さらに若月先生は、「農村医学」というものを日本で初めて確立し、これを大きく農業医学と農村保健の分野に分類されて、国際的な学問にまで発展させた。その結果、佐久病院は人びとをして「農村医学のメッカ」とまで言わしめるようになったのだが、しかし私どもの研究の中に、この面での研究を軽視したり、それへの研究意欲が次第に薄れていってしまう心配はないだろうか。

若月先生が長年にわたって築き上げられ、佐久病院の活動の基となっている若月精神を風化させてしまってはならない。私たちは、もう一度「若月イズム」から何を学ぶか、「佐久病院精神」をどう引き継いでいくか、「農村医学」どう発展させていくか、等について、真剣に討議する必要があるのではないか。

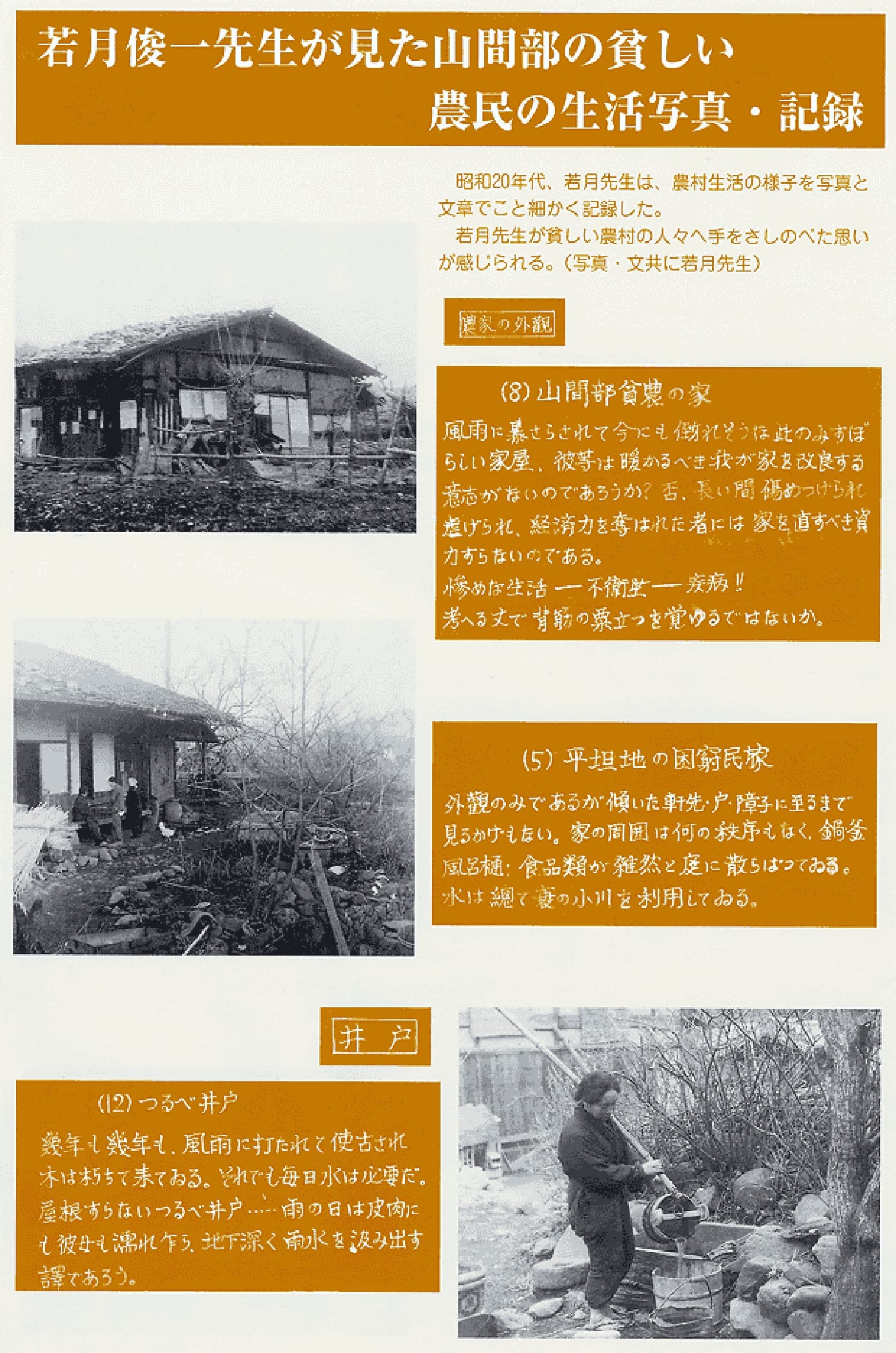

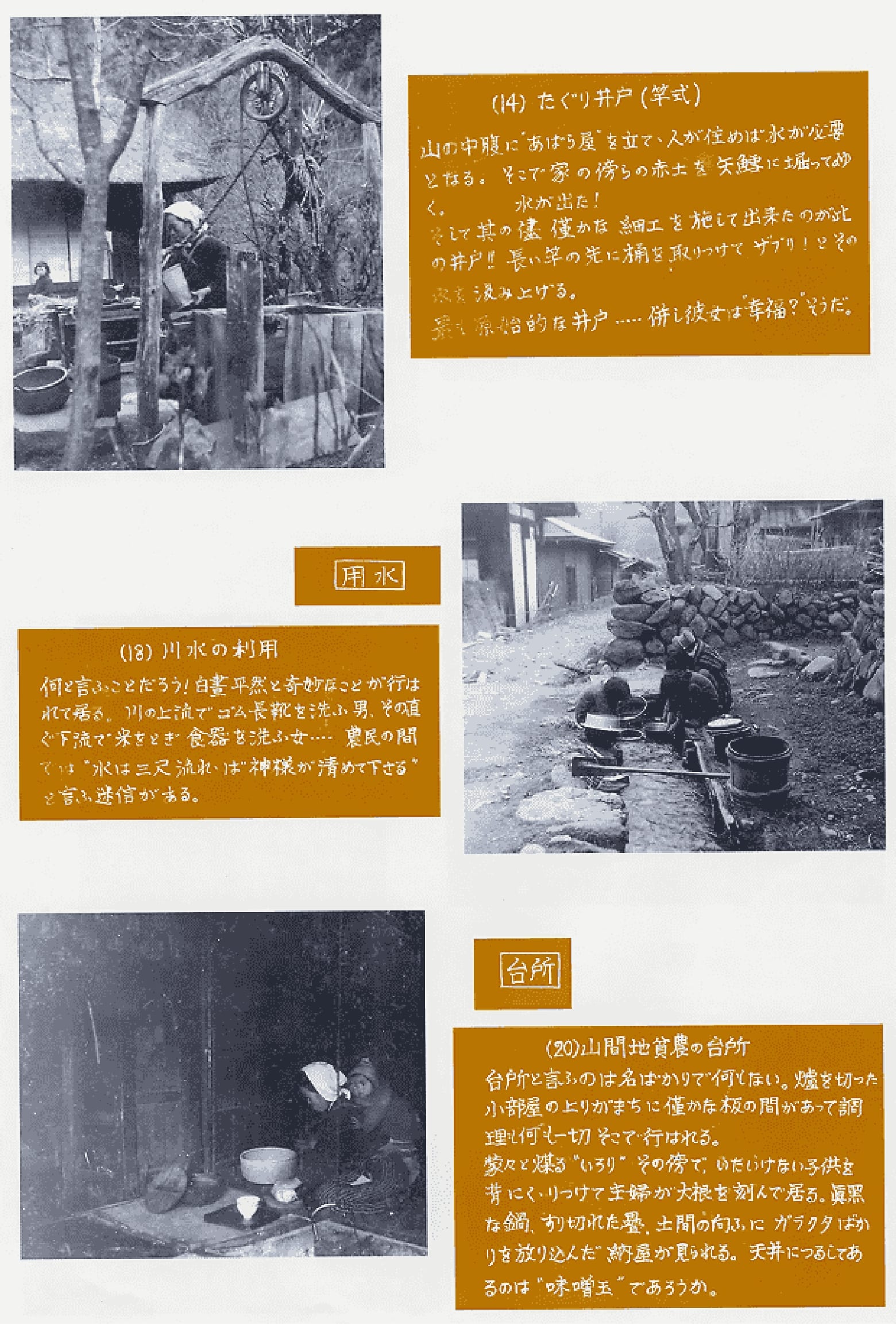

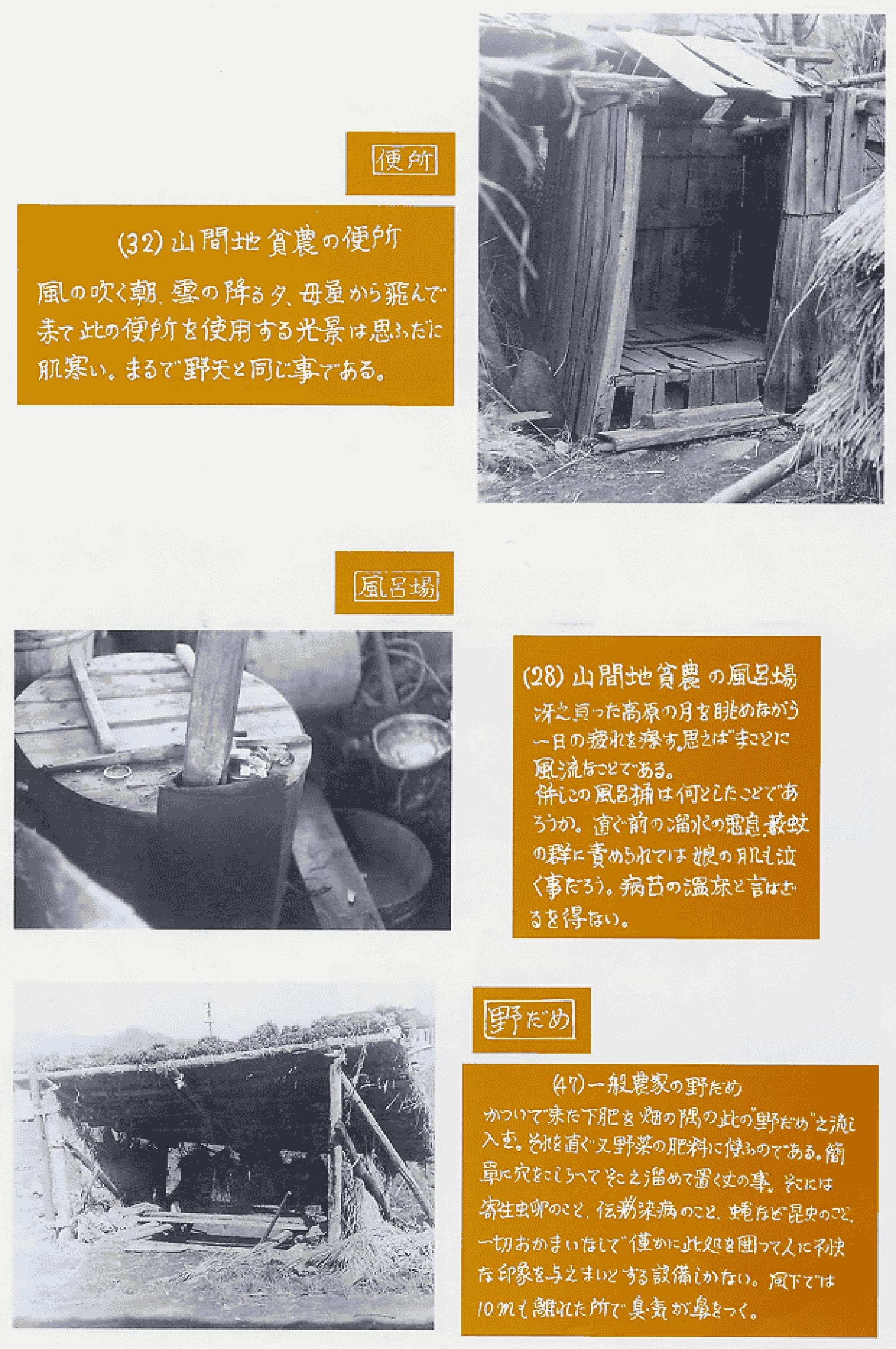

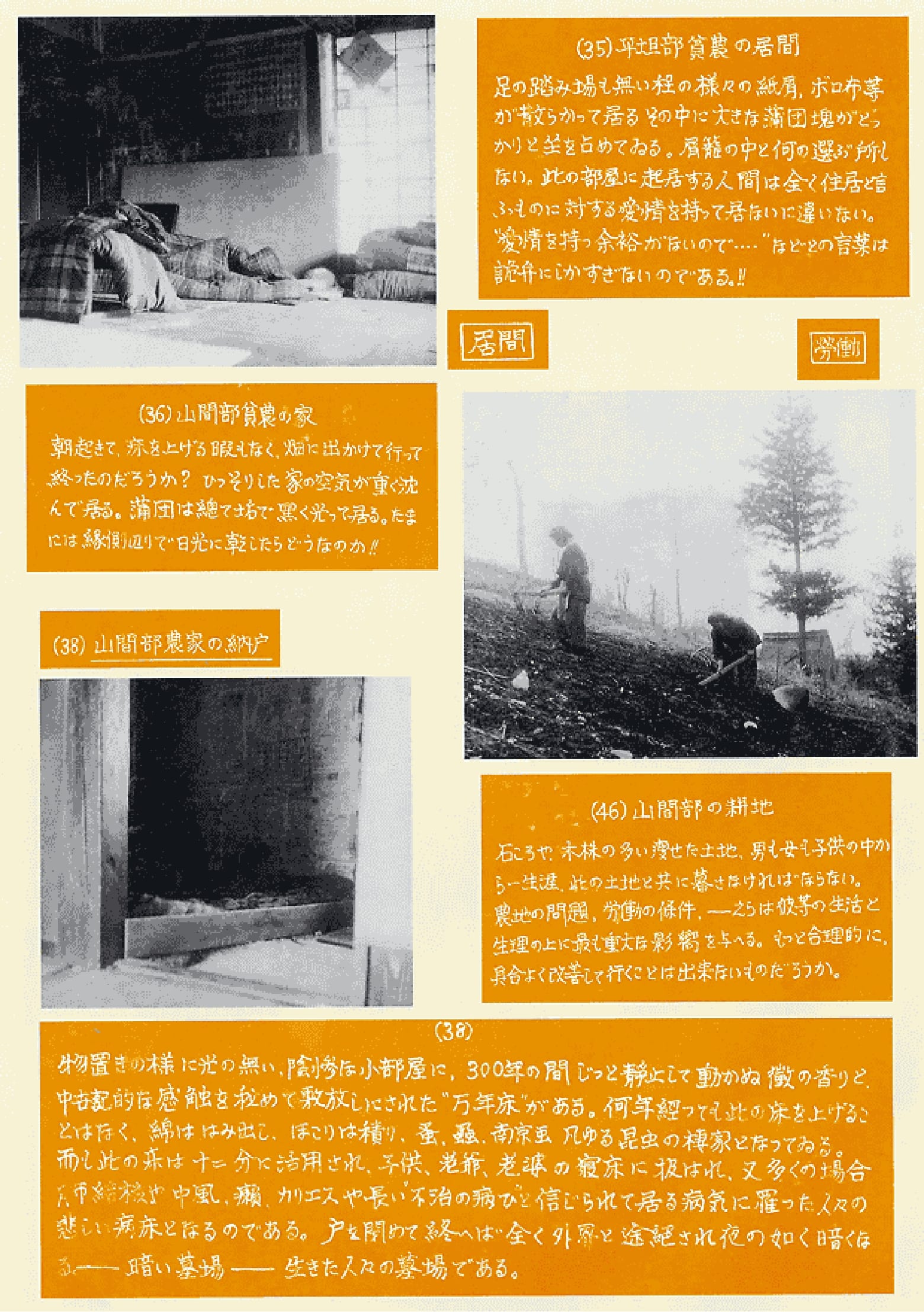

若月俊一が記録した農村