- QIプロジェクト2023結果報告 佐久総合病院(本院)

QIプロジェクト2023 佐久総合病院(本院) 結果報告

QI(Quality Indicator)とは医療の質を定量的に評価する指標のことです。

日本病院会において2010年にQIプロジェクトが開始され、当院では2011年10月より参加をしております。測定方法には、QIプロジェクトに提出した診療データから集計される指標と、当院で測定・集計する指標があります。

自院の経年変化と、全国参加病院の平均値を報告します。

※医療の質(QI:Quality Indicator)とは『根拠(エビデンス)に基づいた医療(Evidence-based Medicine:EBM)』がどのくらい行われているのかを客観的に評価する指標のことです。

患者満足度調査(外来・入院)結果

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:a)「この病院について総合的に満足している」と回答した患者数 b)「この病院について総合的に満足またはやや満足している」と回答した患者数

分母:患者満足度調査に回答した患者数

【指標の説明・定義】

患者満足度にて、「受けた治療の結果」、「入院期間」、「安全な治療」に対する患者の満足度をみることは、医療の質を測るための、直接的な評価の指標となる重要な一つです。

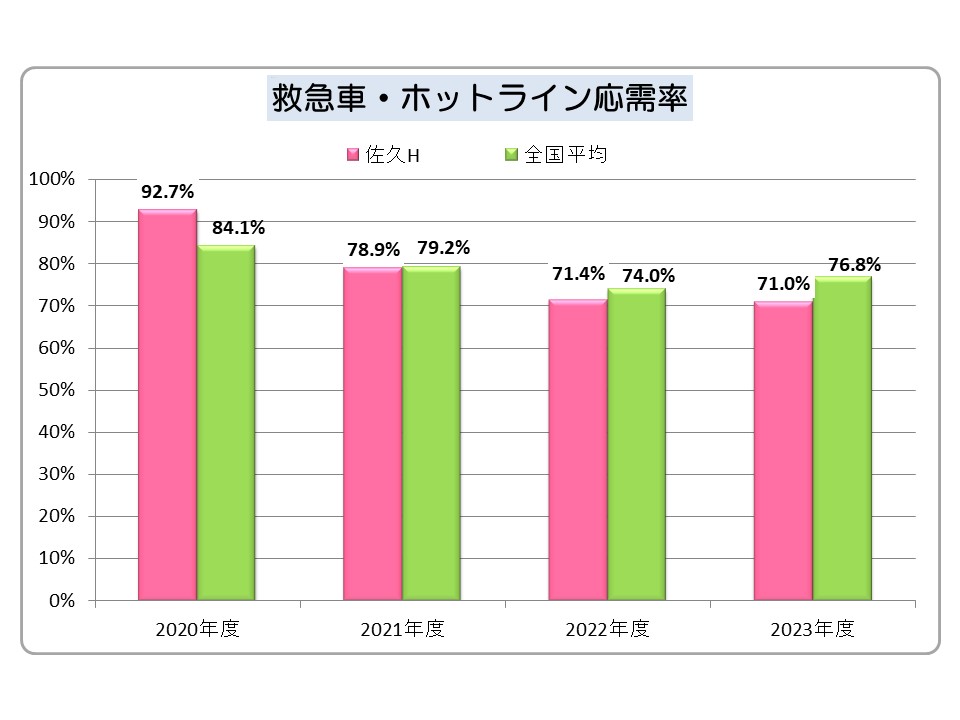

救急車・ホットライン需要率結果

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:救急車で来院した患者数(月平均89人)

分母:救急車受け入れ要請件数(月平均125件)

【指標の説明・定義】

救急医療の機能を測る指標であり、救急車受け入れ要請のうち、何台受け入れができたのかを表しています。

本指標の向上は、救命救急センターに関連する部署だけの努力では改善できません。

救急診療を担当する医療者の人数、診療の効率化、入院を受け入れる病棟看護師や各診療科の協力など、さまざまな要素がかかわります。

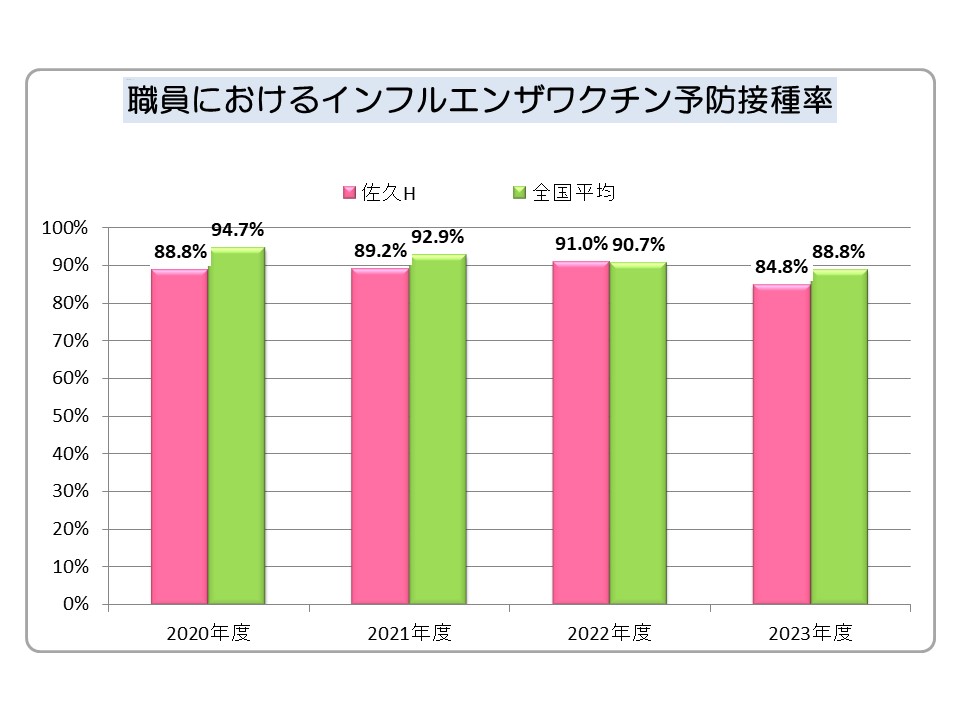

職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率結果

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:インフルエンザワクチンを予防接種した職員数(期間件数893人)

分母:職員数(期間件数1,053人)

【指標の説明・定義】

医療機関を受診する患者は、免疫力が低下していることが多く、病院職員からの感染を防止する必要があります。

接種率が高い場合には、院内感染防止対策に積極的に取り組んでいると評価できます。

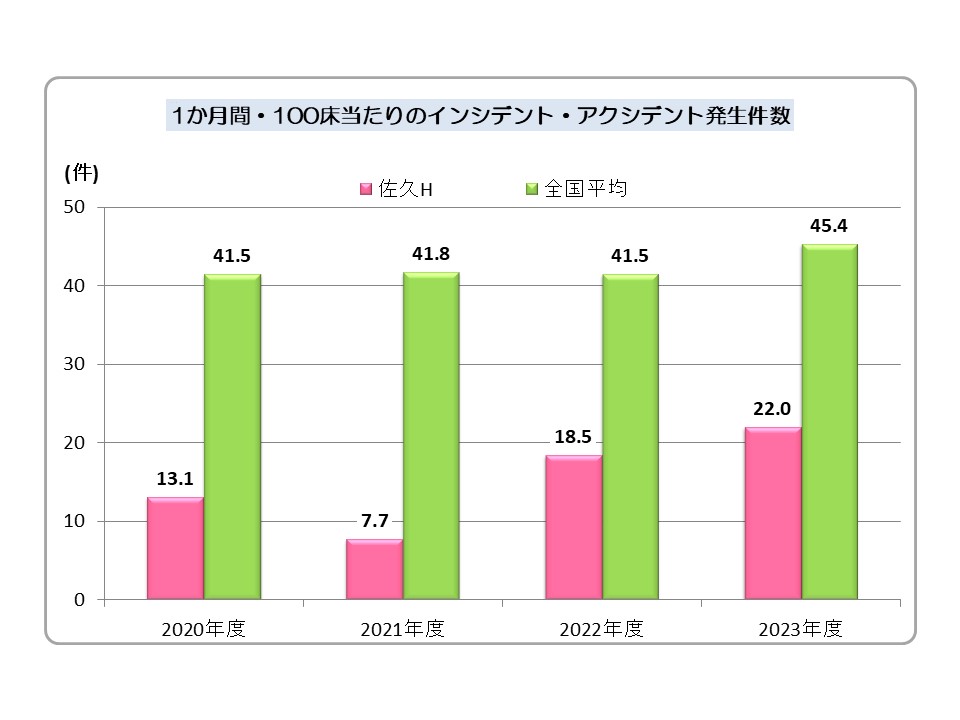

1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数結果

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数×100(月平均37件)

分母:許可病床数(168床)

【指標の説明・定義】

インシデントは、日常診療の場で誤った医療行為などが患者さんに実施される前に発見されたもの、あるいは誤った医療行為などが実施されたが結果として患者さんに影響を及ぼすに至らなかったものをいいます。(ヒヤリ・ハット)

アクシデントは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人身事故全てを含み、医療従事者が被害者である場合や廊下での転倒など医療行為とは直接関係しないものも含み、医療従事者の過誤・過失の有無を問わず、また不可抗力的な事故も含みます。(医療事故)

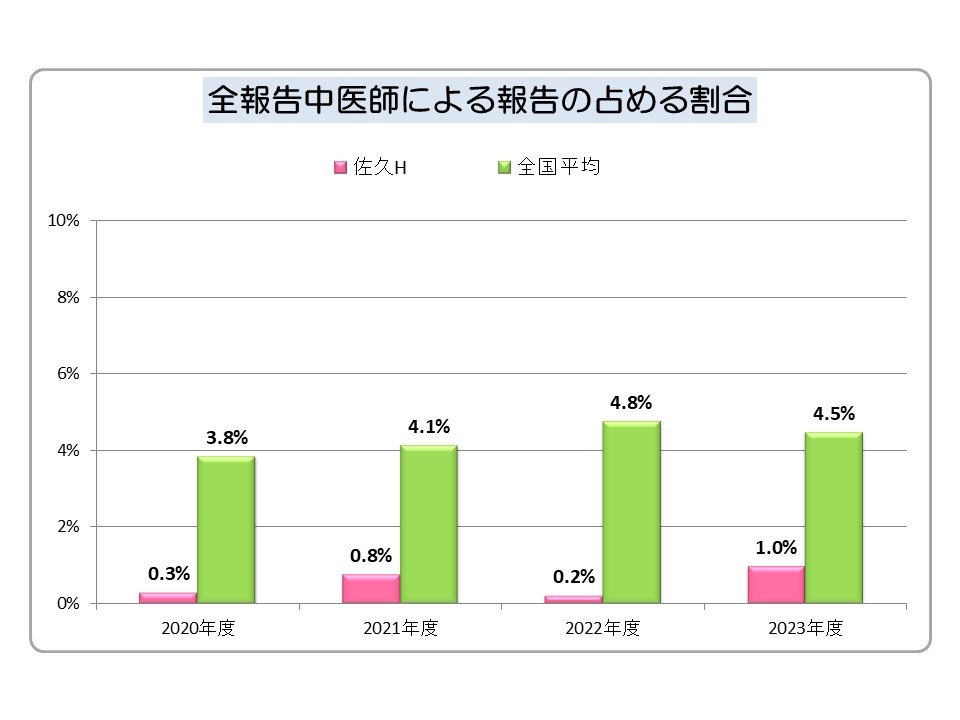

全報告中医師による報告の占める割合結果

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数(月平均0.5件)

分母:調査期間中の月毎の入院患者におけるインシデント・アクシデント報告総件数(月平均51.2件)

【指標の説明・定義】

一般に医師からの報告が少ないことが知られており、この値が高いことは医師の医療安全意識が高い組織の可能性があります。

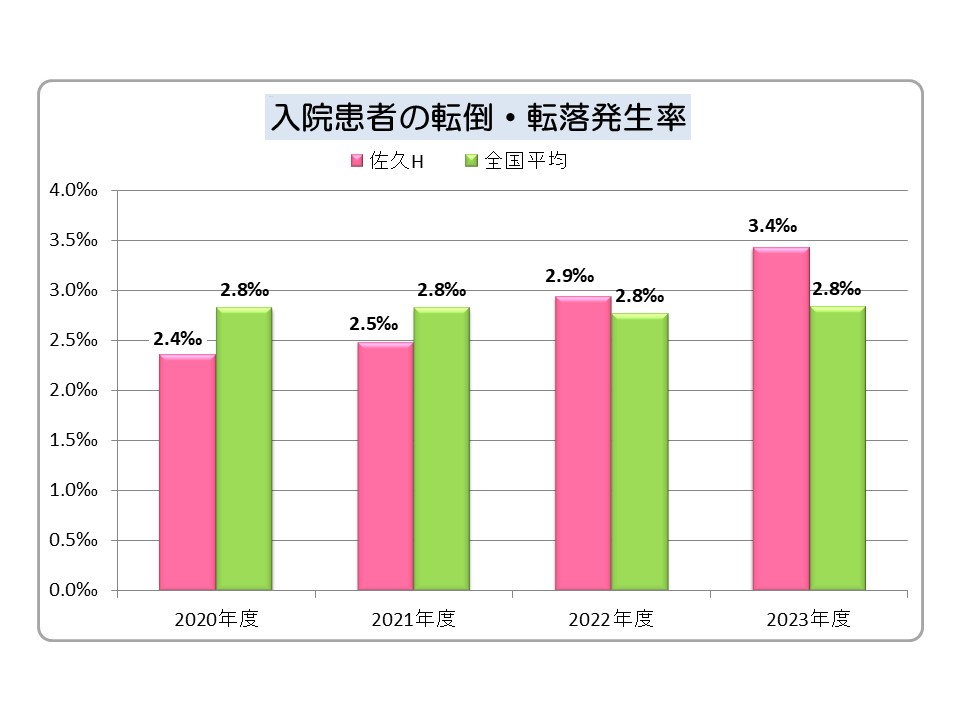

入院患者の転倒・転落発生率 (レベル2・4以上・65歳以上)結果

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

計算定義・計算方法】

分子:医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数(月平均24件)

分母:入院延べ患者数(月平均7,038人)

【指標の説明・定義】

入院中の患者の転倒やベッドからの転落は少なくありません。

原因としては、入院という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなどさまざまなものがあります。

転倒・転落の指標には、「転倒・転落により患者に傷害が発生した損傷発生率」と、「傷害には至らなかった転倒・転落の発生率」の二つがあります。

後者の患者の傷害に至らなかった事例を追跡・原因や要因の分析をすることで、傷害発生予防へつなげることができます。

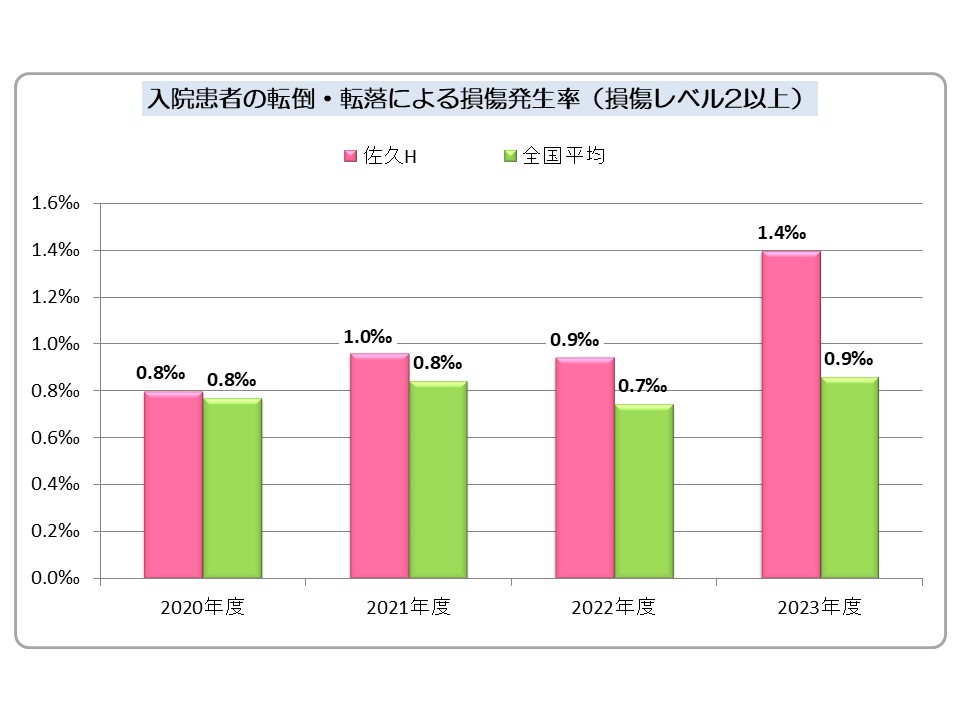

【計算定義・計算方法】

分子:医療安全管理室へレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル2以上の件数(月平均10件)

分母:入院延べ患者数(月平均7,038人)

【指標の説明・定義】

転倒転落による損傷のうち「レベル2以上」の傷害の発生率となります。

レベル2以上の損傷とは、『軽度で包帯・氷・創傷洗浄などが必要となった損傷』のことです。

損傷レベルについてはThe Joint Commissionの定義を使用しています。

「転倒・転落により患者に傷害が発生した損傷発生率」と、「傷害には至らなかった転倒・転落の発生率」両方を追跡することで損傷発生予防の取り組みを効果的に行えているかどうかをみることができます。

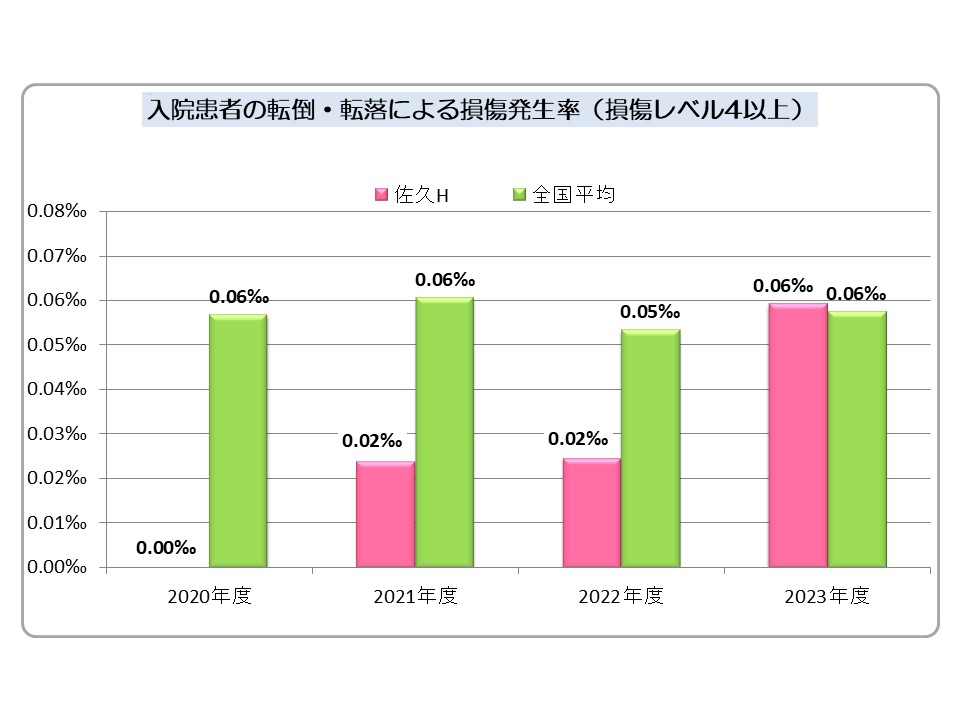

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

計算定義・計算方法】

分子:医療安全管理室へレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル4 ※以上の件数(月平均0.4件)

分母:入院延べ患者数(月平均7,038人)

【指標の説明・定義】

転倒転落による損傷のうち「レベル4以上」の傷害の発生率となります。

レベル4以上の損傷とは、『重度で手術・ギプス・牽引などが必要となった損傷』のことです。

損傷レベルについてはThe Joint Commissionの定義を使用しています。

「転倒・転落により患者に傷害が発生した損傷発生率」と、「傷害には至らなかった転倒・転落の発生率」両方を追跡することで損傷発生予防の取り組みを効果的に行えているかどうかをみることができます。

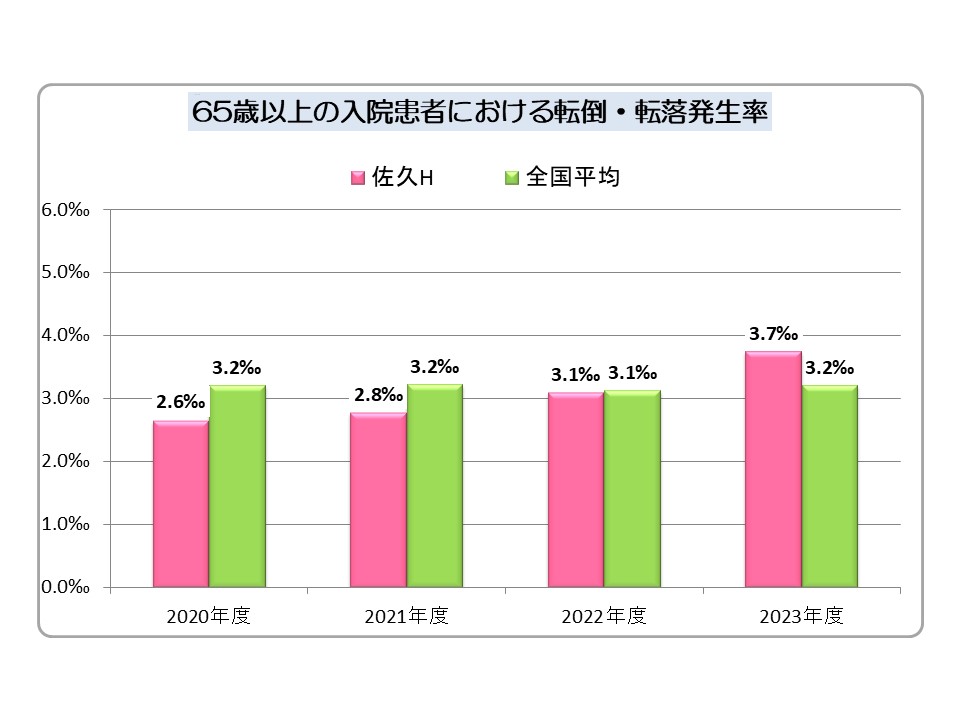

【計算定義・計算方法】

分子:医療安全管理室へレポートが提出された65歳以上の患者の転倒・転落件数(月平均22件)

分母:65歳以上の入院延べ患者数(月平均5,797人)

【指標の説明・定義】

入院中の患者の転倒やベッドからの転落は少なくありません。

原因としては、入院という環境の変化によるものや疾患そのもの、治療・手術などによる身体的なものなどさまざまなものがあります。

転倒・転落の指標には、「転倒・転落により患者に傷害が発生した損傷発生率」と、「傷害には至らなかった転倒・転落の発生率」の二つがあります。

後者の患者の傷害に至らなかった事例を追跡・原因や要因の分析をすることで、傷害発生予防へつなげることができます。

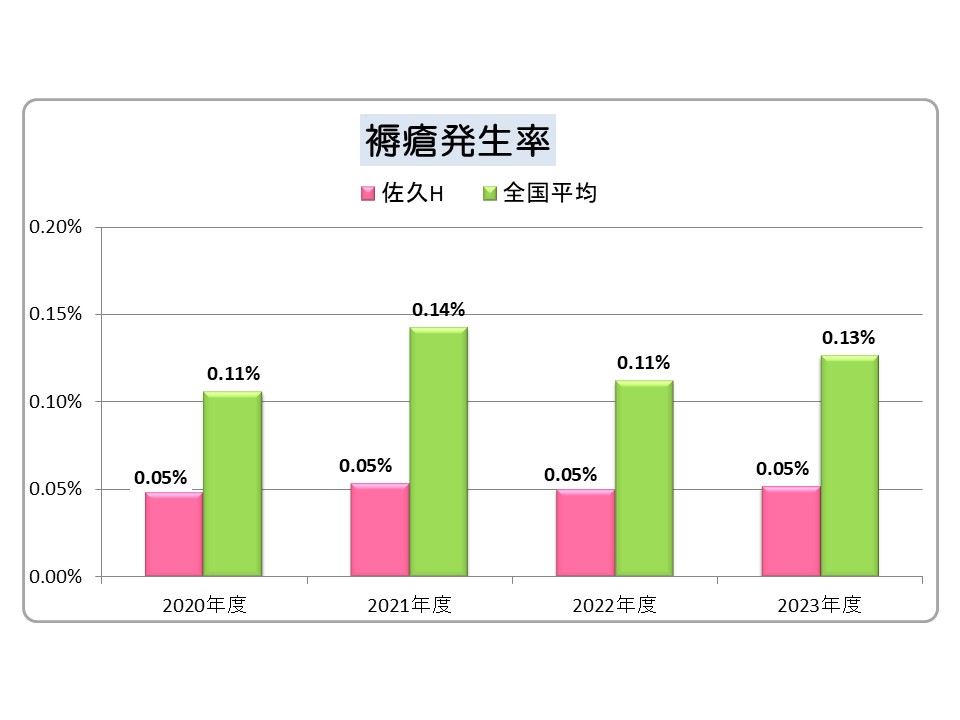

褥瘡発生率結果

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:2(真皮までの損傷)以上の院内新規褥瘡発生患者数(月平均4.0件)

分母:入院延べ患者数(月平均7,000人)

【指標の説明・定義】

褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つとなっています。褥瘡は患者のQOL(生活の質)の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治癒が長期に及ぶことにより、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。

その為、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の1つにとらえられ、1998年からは診療報酬にも反映されています。

分子は当該入院期間内に褥瘡を院内にて新規発生した可能性のある患者に限定し、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者としています。(d2以上の褥瘡とは、真皮までの損傷のことです。)

また、深さ判定不能な褥瘡(DU)・深部組織損傷疑いも含めています。褥瘡の深さについては、日本褥瘡学会のDESIGN-R(2008年改訂版褥瘡経過評価用)とInternational NPUAP-EPUAP Pressure Ulcer Guidelinesを用いています。

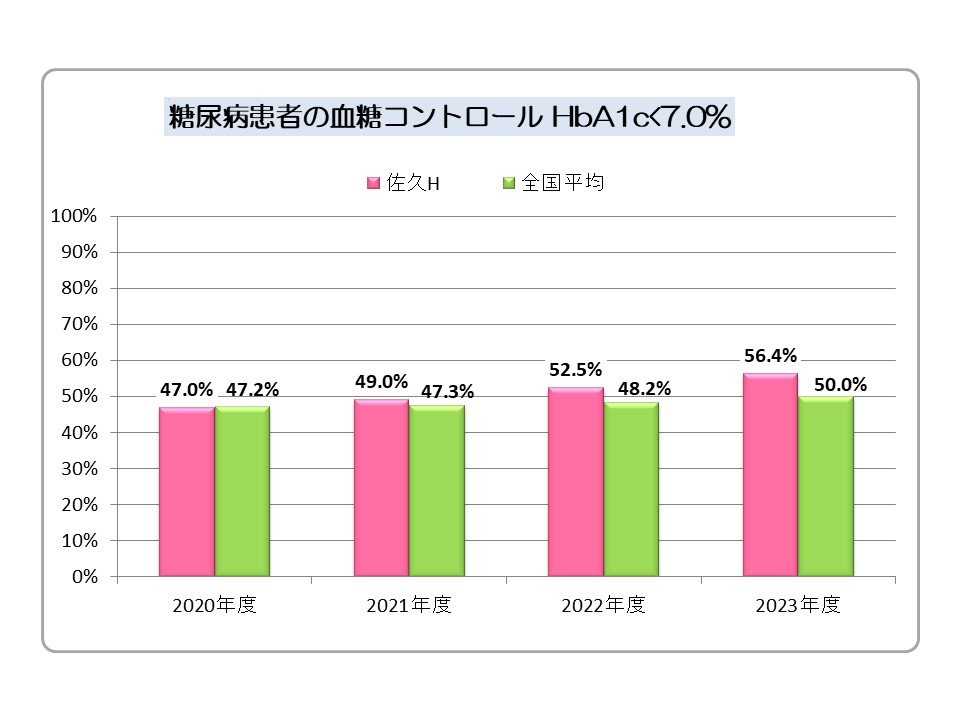

糖尿病患者の血糖コントロール

1.HbA1c 7.0%未満

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:HbA1c(NGSP)の最終値が7.0%未満の外来患者数(月平均299人)

分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数 (過去1年間に該当治療薬が外来で合計90日以上処方されている患者)(月平均530人)

【指標の説明・定義】

HbA1c は、過去2~3か月間の血糖値のコントロール状態を示す指標で数字が高いほど血糖値が高かったことを表す指標です。

各種大規模臨床研究の結果から糖尿病に特有の合併症である目・腎臓・神経などの合併症はHbA1c に比例して要ることがわかっており、合併症を予防するためには、HbA1c を7.0%以下に維持することが推奨されています。

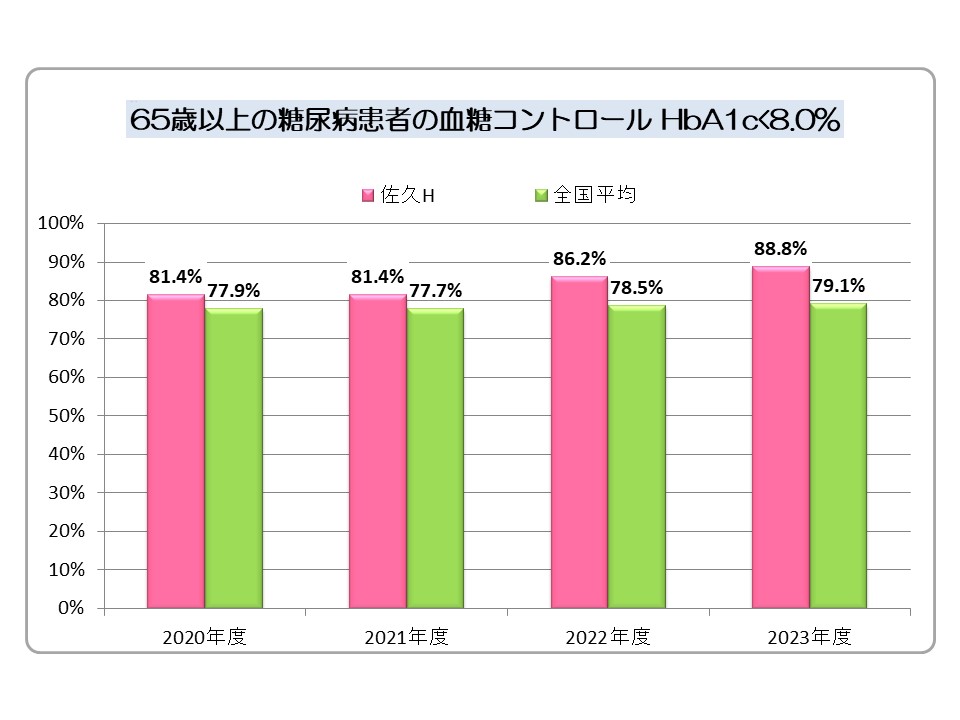

2.HbA1c 8.0%未満(65歳以上)

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:HbA1c(NGSP)の最終値が8.0%未満の65歳以上の外来患者数(月平均345人)

分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数 (過去1年間に該当治療薬が外来で合計90日以上処方されている患者)(月平均389人)

【指標の説明・定義】

HbA1cはその数字が高いほど血糖値が高いことを表していますが、HbA1c8%以上では、かなりの高血糖状態が長く続いていることを表しており、これが肺炎や腎盂腎炎などの感染症にかかりやすい環境になってしまい急な入院を要することにも繋がりやすくなります。また最近の研究報告ではHbA1c8%を基準で比較すると、HbA1cが8.0%よりも小さくなればなるほどコロナウイルス感染の重症化リスクは低下するという報告もあり、命を守る上でもHbA1c8.0%未満はきる限り達成すべきです。

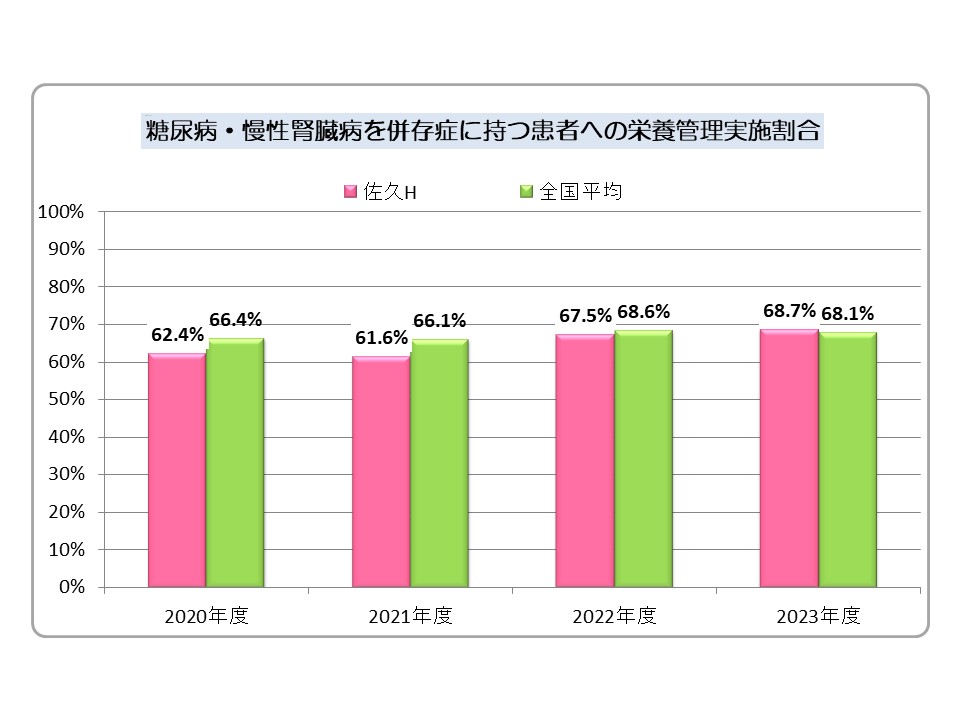

糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合

QIプロジェクト2023 佐久総合病院

【計算定義・計算方法】

分子:分母のうち、特別食加算の算定(月平均2,224人)

分母:18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病であり、それらへの治療が主目的ではない入院症例の食事(月平均3,339人)

【指標の説明・定義】

糖尿病に特徴的な合併症に腎障害があります。現在、腎代替療法(人工透析)の導入疾患第1位が糖尿病による腎障害です。血糖の管理はもとより塩分摂取やタンパク摂取の調整なども慢性腎臓病の患者さんでは重要となります。

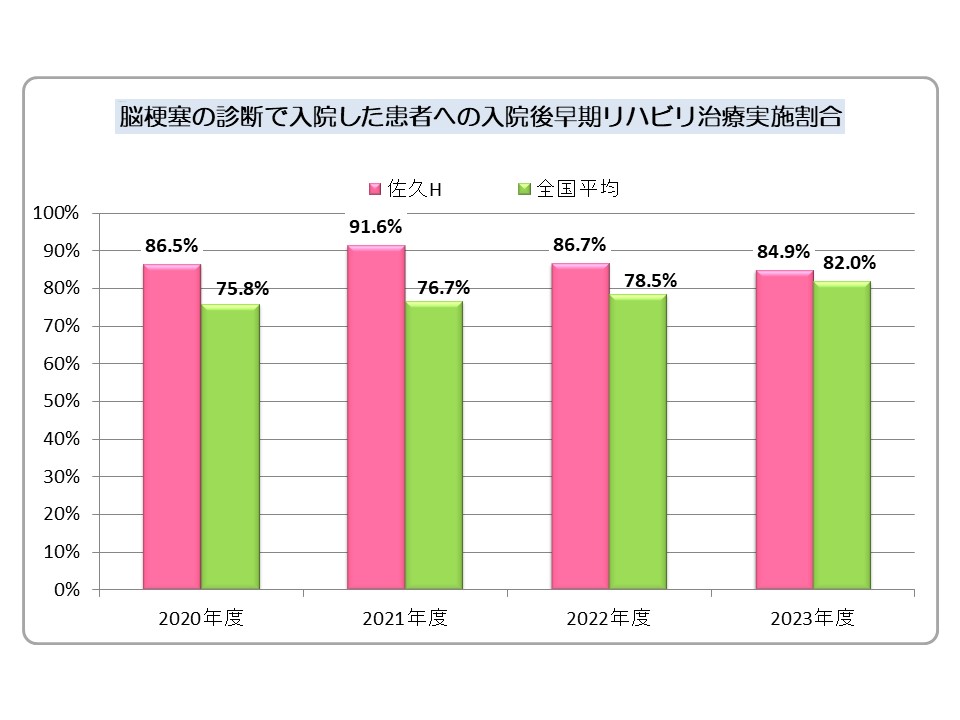

脳梗塞における入院後早期リハビリ実施割合

【計算定義・計算方法】

分子:分母のうち、入院後早期(3日以内)に脳血管リハビリテーションが行われた症例数(月平均6.6人)

分母:脳梗塞と診断された18歳以上の入院患者数(月平均7.8人)

【指標の説明・定義】

脳卒中患者では早期にリハビリテーションを開始することで機能予後を良くし、再発リスクの増加もみられず、ADL の退院時到達レベルを犠牲にせずに入院期間が短縮されることが分かっています。

わが国の脳卒中治療ガイドライン2015 では「不動・廃用症候群を予防し早期のADL 向上と社会復帰を図るために、十分なリスク管理のもとに発症後できるだけ早期から積極的なリハビリテーションを行うことが強く勧められている(グレードA)」 と書かれています。

したがって、適応のある患者には早期からリハビリテーションが開始されていることが望まれます。